ホームページ仕様書とは?初心者でもわかる作成のポイントを解説

中小企業のWeb担当者や個人事業主の方で、ホームページ制作を外注しようと考えている初心者の方は、「ホームページ仕様書って何を書くべき?どう作ればいいの?」と悩むことが多いのではないでしょうか。

ホームページ仕様書とは、依頼したいホームページの目的や内容、デザイン、機能などを整理してまとめたドキュメントのことです。この仕様書をしっかり作成しておくことで、制作会社との認識のズレを防ぎ(トラブル回避)、スムーズな進行管理につなげることができます。

本記事では、ホームページ仕様書の基本と作成方法を初心者にもわかりやすく詳しく解説します。必須項目の書き方や作成時の注意点、よくある失敗例、制作会社に仕様書を渡す際のポイントまで網羅しています。この記事を読み、ホームページ仕様書を活用して理想のWebサイトを実現するヒントをつかんでください。

ホームページ仕様書とは何か?

ホームページ仕様書とは何を指すのか、まずその定義と目的を押さえましょう。また、混同しがちな提案書や要件定義書との違いについても整理します。仕様書がなぜ必要とされるのか、その重要性も合わせて解説します。

仕様書の定義と目的

ホームページ仕様書とは、発注者(依頼する側)が「こういうホームページを作りたい」という要望をまとめた資料のことです。簡単に言えば、「どんな目的で、いつまでに、どのようなホームページを作りたいか」「デザインや構成はどんなイメージか」「実装してほしい機能は何か」といった情報をひとつに整理したものです。この文書を制作会社に渡すことで、相手に自社のニーズを正確に伝え、的確な提案と見積もりを受けることができます。

仕様書の目的は、大きく二つあります。ひとつは社内の要望を整理すること、もうひとつは制作会社との認識共有です。ホームページ制作では決めるべきこと(サイトの構造、デザイン、コンテンツ内容など)が数多くあります。その場しのぎで進めると情報が散逸しがちですが、仕様書という形で情報を一つにまとめておけば、抜け漏れを防ぎ社内の意思統一が図れます。また、後述するように仕様書を基に進めれば、修正や追加の依頼もスムーズになります。

提案書・要件定義書との違い

ホームページ制作に関連する文書には、他にも「提案書」や「要件定義書」というものがあります。これらと仕様書は目的や作成者が異なる点に注意しましょう。

提案書(またはRFPへの提案)

こちらは制作会社(受注側)が作成する資料です。あなたが渡した仕様書や提案依頼に基づき、制作会社が「このようなサイトを作りましょう」という企画や方針、デザイン案、見積もり等をまとめて提出してくるものを指します。つまり提案書は受注側から発注側への回答であり、仕様書は発注側から受注側への要望書という違いがあります。

要件定義書

要件定義書は、提案採用後に制作会社が詳細な要件をまとめる文書です。仕様書にもとづいて、制作会社側が必要な機能やシステム要件、画面遷移などを整理し、「このサイトを実現するにはどんな機能をどのように実装するか」を定義します。要件定義書は開発者向けの詳しい設計指示書のような役割で、通常は制作会社と発注者が協議しながら内容を詰めていきます。

要するに、仕様書=発注者が作る希望と要求の整理資料、提案書=受注者が作る提案資料、要件定義書=受注者が作る詳細設計の前段階資料というイメージです。特に提案依頼書(RFP)と呼ばれる文書は、発注者が複数の制作会社に提案を募るための公式な仕様提示書ですが、内容的には仕様書とほぼ重なるものです。

規模の大小に関わらず、まずは発注側で仕様書(=RFP)を用意することがプロジェクト成功の鍵。RFPをまとめておけば、制作会社は何を基準に提案すればよいか明確になるため、課題に沿った提案や正確な見積もりがしやすくなります。

なぜ仕様書が必要なのか?(トラブル防止・認識共有)

「小さなホームページ案件だし、口頭で依頼すれば充分では?」と思うかもしれません。しかし、仕様書を作成することには大きなメリットがあります。

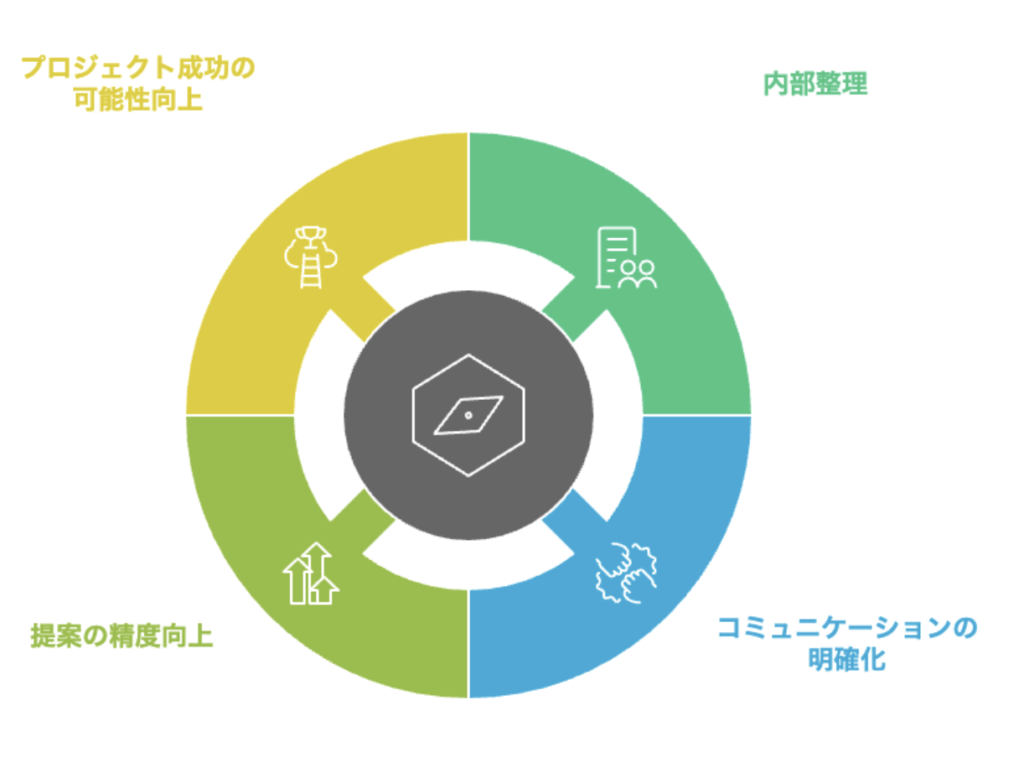

第一に、伝え漏れや勘違いによるトラブル防止です。人を介したコミュニケーションでは、「言ったつもりが相手に伝わっていなかった」「聞いた内容を誤解していた」といったすれ違いが起こりがちです。仕様書という形で要望をドキュメント化しておけば、記録に残るため認識のズレが減ります。制作途中で「聞いていない機能が必要と言われた」「思っていたデザインと違うものが上がってきた」という事態も防ぎやすくなるでしょう。

第二に、やりとりの効率化と品質向上です。仕様書があれば制作会社との打ち合わせも具体的かつ効率的に進められます。「仕様書のこの部分ですが……」と指し示しながら話せるため、お互い共通の土台で議論できます。結果として、自社の要望がしっかり反映された質の高い提案を受けられる可能性が高まります。仕様書なしで曖昧な依頼をすると、制作会社も手探りで提案するしかなく、ミスマッチが生じるリスクが上がります。

さらに、仕様書を作る過程そのものが社内の情報整理と共有にも役立ちます。現状のサイトの問題点や新サイトで達成したい目標を言語化することで、プロジェクトメンバー間で目線を揃える効果があります。こうした社内整理が進むと、制作会社への説明もクリアになり、結果的にプロジェクト全体の成功率が高まります。以上のように、ホームページ仕様書は単なる書類ではなく、トラブルを未然に防ぎ、プロジェクトを円滑に進めるためのコミュニケーションツールと言えます。小規模なサイト制作であっても、ぜひ作成を検討してみてください。

ホームページ仕様書に記載すべき主な項目

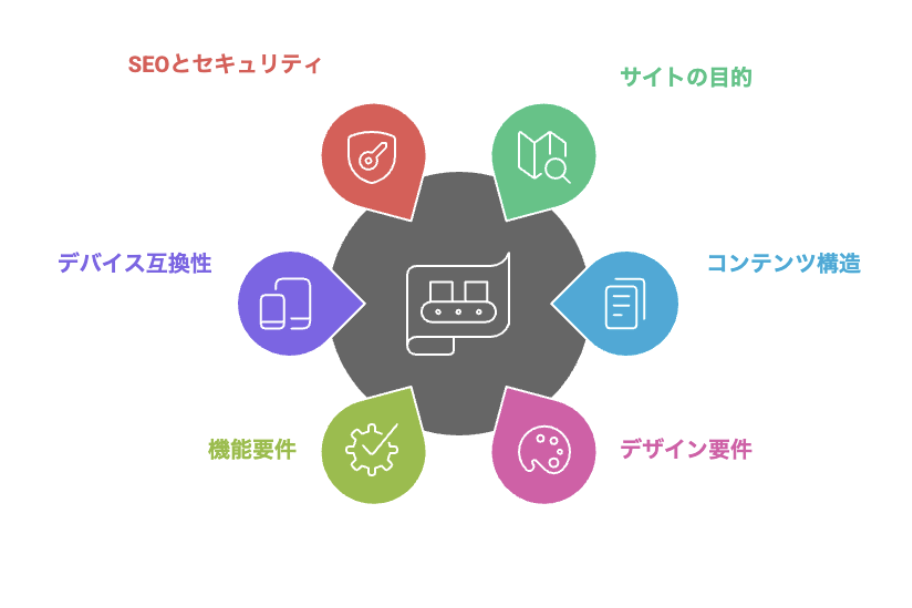

仕様書にはどんな項目を書けば良いのでしょうか。決まったフォーマットがあるわけではありませんが、一般的に「これだけは盛り込んでおくと良い」主な内容があります。ここでは、ホームページ仕様書に記載すべき代表的な項目を紹介します。自社サイトの目的から細かな要件まで、一通り洗い出しておきましょう。

サイトの目的・ターゲットユーザー

まず最初に明確にすべきはサイトの目的です。ホームページを通じて何を達成したいのか、ビジネス上の目標をはっきり書きましょう。例えば「新規問い合わせ件数を増やしたい」「自社ブランドの認知度を高めたい」「採用応募を獲得したい」など、サイト制作の軸となる目的を定めます。目的は仕様書の中でも最重要項目の一つであり、ここが定まっていないと以降の設計やコンテンツ検討もブレてしまいます。

次にターゲットユーザー(想定読者層)を設定します。どのような人にサイトを見てもらいたいのか、具体的な人物像(ペルソナ)をイメージしましょう。BtoBサイトであれば業種・企業規模・担当者の職種や抱える課題、BtoCサイトであれば性別・年齢・職業・ライフスタイル・ニーズなどを想定します。ターゲットが明確になると、サイトのデザインテイストや使う言葉遣い、掲載すべき情報が見えてきます。「誰に向けたサイトなのか」を意識することは、UI・UX(使い勝手やユーザー体験)の設計においても重要です。

なお、目的とターゲットが定まったら、具体的な目標指標(KPI)も可能であれば設定しておきましょう。例えば「○年○月までに月間問い合わせ件数○件を達成」や「サイト経由の資料請求を半年で○倍にする」などです。数値目標を書くことで、制作会社にもサイト成功のゴールイメージが伝わりやすくなりますし、公開後の効果測定にも役立ちます。

掲載コンテンツとページ構成(サイトマップ)

次に、サイトに掲載する主なコンテンツとページ構成を整理します。これはいわゆる「サイトマップ(サイト構成図)」の作成にあたります。

サイトマップとは、ホームページ全体のページ構造を示したものです。トップページ以下にどのような下層ページがぶら下がるかを階層構造で表します。まず現在考えているページの種類や数をすべて書き出してみましょう。たとえば、「会社概要」「サービス紹介」「お問い合わせ」「よくある質問」などです。必要なページを網羅できたら、それらを論理的な構成(親子関係)にまとめてサイトマップを作成します。

サイトマップを事前に作っておくことで、必要なページ漏れを防ぎ、全体像を関係者と共有しやすくなります。制作会社によっては構成案作成を手伝ってくれる場合もありますが、自社であらかじめたたき台を用意しておくと打ち合わせがスムーズになるはず。また、ページ数や構成がわかれば見積もりにも反映しやすいため、可能な範囲で具体的にしておきましょう。

各ページにどんなコンテンツを載せるかも検討します。ページごとの概要やコンテンツ案(例:「トップページ:メインビジュアルにキャッチコピー+最新情報3件表示」「サービス紹介:サービスA/B/Cの概要+導入事例」など)を書いておくと理想的です。余裕があればワイヤーフレーム(各ページのレイアウト図)を簡単に作成するのも有効です。

ワイヤーフレームとはページ内のコンテンツ配置や構造を示す線画の設計図で、デザイン前の叩き台として利用できます。手書きや簡単な図ツールで構いませんので、重要ページだけでもレイアウト案があると伝わりやすいでしょう。

デザイン要件(トーン&マナー、参考サイト)

デザインの要望もしっかり言語化しておきます。トーン&マナーとは、サイトの色使いや雰囲気、世界観の一貫性・統一性、それを実現するためのルールです。自社のブランドカラーやロゴがある場合はそれを軸に、「信頼感のある落ち着いたデザイン」「ポップで親しみやすいデザイン」など希望の方向性を書きましょう。特に指定がなければ「ターゲット層に合ったデザインはお任せします」としても良いですが、社内でイメージが固まっている場合は事前に共有することが大切です。

具体的には、参考にしたい他社サイトのURLを数件ピックアップして仕様書に載せる方法がおすすめです。「このサイトの雰囲気が理想に近い」「こちらのサイトの色遣いを手本にしたい」など、良いと感じるデザイン例を示すことで、デザイナーにもイメージが伝わりやすくなります。反対に「これは避けたい」というNG例があればそれも伝えておくといいでしょう。

デザイン要件を曖昧にしたまま進めてしまうと、いざ上がってきたデザイン案が「イメージと違う…」という事態になりかねません。修正を重ねることになればスケジュールも圧迫しますし、制作会社にとっても負担です。UI・UX面(ユーザーが使いやすい導線になっているか、視認性は良いか等)について特にこだわりがあれば、その点も要件として書いておきましょう。例えば「スマホユーザーが片手で操作しやすい配置にしてほしい」など具体的に記載できます。

なお、デザインについて社内で意見が割れそうな場合(例:経営者は派手なサイトを希望しているが現場担当はシンプルを希望など)は、あらかじめ方向性を調整しておくことも大切です。トーン&マナーの統一はブランディングにも関わる部分ですので、関係者間で合意した上で制作会社に伝えましょう。

機能要件(問い合わせフォーム、CMSの有無など)

サイトに実装したい機能要件もリストアップします。「このサイトで何ができるようにしたいか」を洗い出すイメージです。一般的な企業サイトであれば以下のような機能があります。

問い合わせフォーム

お問い合わせや資料請求を受け付けるフォーム。項目は氏名・連絡先・問い合わせ内容などを想定し、必要なら「ファイル添付」や「プルダウン選択肢」等の有無も記載します。

CMS(コンテンツ管理システム)

自社でニュース更新やブログ投稿を行いたい場合は、WordPressなどのCMS導入を希望する旨を書きましょう。公開後に社内で更新したいコンテンツがあるかは重要なポイントで、CMSを導入すれば専門知識がない担当者でも更新しやすくなります。

ブログ/お知らせ機能

お知らせ一覧や社長ブログなど、定期更新する情報発信コーナーを設けるか。

検索機能

サイト内検索バーを設置するかどうか。

ユーザー会員機能

ログイン機能や会員限定ページが必要か。

その他の機能

地図の埋め込み(Googleマップ)、多言語対応の有無、アニメーション表現、SNS連携(Xなどのタイムライン表示やシェアボタン設置)など、サイト固有の仕掛けで欲しいものがあれば記載します。

機能については、今は不要でも将来的に追加したいものが見えていれば一緒に相談しておくと良いでしょう。例えば「将来的にEC機能(通販機能)を追加する可能性がある」等を伝えておけば、拡張性を考慮した提案をもらえるかもしれません。

対応デバイス(レスポンシブ対応)

現在のWeb制作ではスマートフォン対応(レスポンシブデザイン)はほぼ必須と言えます。スマホ対応は当たり前と思われがちですが、念のため仕様書に明記しておきましょう 。総務省の調査によれば、2022年時点でインターネット利用端末はスマホが71.2%、パソコンが48.5%と、スマホ主体のユーザーが多数派です。またGoogleも検索評価の基準をモバイル重視に移行しています。そのため新規にWebサイトを作るならスマホ対応は不可欠です。

実は制作会社によっては「スマホ対応はオプション扱いで追加料金」というケースも稀にあります。後から「やはりスマホでも見やすくしてほしい」となれば追加費用が発生する可能性があります。最初からレスポンシブ対応を前提に含めてもらうためにも、仕様書に「PC・タブレット・スマホ対応希望」と記載しておくといいでしょう。

また、対応してほしいOSやブラウザの指定も必要に応じて書きます。例えば「WindowsとMacそれぞれ最新OS環境で、主要ブラウザ(Chrome、Safari、Edge、Firefox)の現行バージョンで正常表示・動作すること」といった具合です。特殊な業界向けサイトで「古いInternet Explorerでも動かしてほしい」等の要望がある場合はその旨も。ただしサポート切れの古い環境対応には追加コストがかかる可能性が高いので、その点は事前に確認しましょう。

SEO対策・セキュリティ要件

SEO対策(検索エンジン最適化)に関する要件があれば記載します。一般的な制作会社であれば、基本的なSEOを踏まえてサイト構築してくれますが、特に重視したいキーワードや既存サイトからリニューアルする場合のリダイレクト対応などがあれば伝えましょう。

例えば「◯◯というキーワードで検索上位を狙いたい」「旧サイトURLから新サイトへ適切にリダイレクト設定すること」といった具合です。また、ページ表示速度の高速化やWebサイトのユーザー体験(UX)を評価するための指標であるコアウェブバイタルへの配慮など、SEOに関わる技術要件で希望があれば盛り込んでください。

セキュリティ要件では、まずSSL対応(サイトの常時HTTPS化)は必須です。現在ではSSL(Secure Sockets Layer)で通信を暗号化するのは標準的なセキュリティ対策であり、ブラウザや検索エンジンからもSSL未対応サイトは警告・減点の対象となります。

そのため「SSL対応を行うこと(証明書費用は別途/無料のLet’s Encrypt可など)」と記載しておきましょう。SSL証明書には無料・有料がありますが、有料を利用する場合は見積もりに影響するため要注意です。

他に、もし個人情報を扱うページがあればその旨を書いておきます(例:「お問い合わせフォームでは個人情報を入力させるので、入力データの安全管理に配慮してください」など)。また管理画面への不正アクセス対策や、脆弱性のあるプラグインを使わないこと等、セキュリティ面で特段のリクエストがあればここに追記します。ただし専門的になりすぎる部分は無理に細かく書かず、制作会社と相談して決める形でも問題ありません。

納期・予算・制作体制・連絡体制など

最後に、プロジェクト全体の条件面について明記します。

納期(スケジュール)

希望の公開時期や締め切りがあれば具体的に書きます。「〇年〇月〇日までに公開したい」「◯月下旬リリース希望」など、可能な限り具体的な日付で指定しましょう。漠然と「なるべく早く」では双方の認識が合わず、ずるずる遅延する恐れがあります。一般的な企業サイトなら発注から完成まで3〜4ヶ月程度が多いですが、サイト規模や内容によって変わるため、余裕を持ったスケジュール設定を心掛けてください。

予算

社内で決まっている予算範囲があれば記します。例:「総額で○○万円まで」「デザイン制作費は含めて○○万円程度」など。注意したいのは、あまりに幅の広い予算記載や「できるだけ安く」という表現は避けることです。幅が大きすぎると、各社で提案内容にばらつきが出て比較しにくくなります。決裁可能な上限額をズバリ提示したほうが、制作会社も現実的な提案をしやすいでしょう。

制作体制

ここでは、制作に関わる人員や役割分担について触れます。発注者側の体制として「社内の誰がプロジェクト責任者(決裁者)で、誰が実務担当か」「他部署から誰がコンテンツ提供に参加するか」などを整理しておくと良いでしょう。制作会社側に求める体制があれば(例えば「写真撮影のできる方もアサインしてほしい」等)記載します。

また、どこまでを制作会社に依頼し、どこからを自社で対応するかも明確にしておきます。例えば「原稿テキストと写真素材は自社で用意する」「多言語翻訳は当社手配済み」などです。制作途中で「やはりライティングもお願いしたい」と後出しすると、スケジュールや見積もりが変わってしまいます。事前に制作会社と自社それぞれの作業範囲を定めておくことが大切です。

連絡体制

制作中のコミュニケーション方法や頻度についての希望があれば書きます。例えば「週1回の進捗ミーティング希望(オンライン可)」「急ぎの連絡はチャットツール(Slack等)を使用」などです。連絡窓口となる担当者名と連絡先も明記し、制作会社側の担当者も決まったら更新できるようにしておくと良いでしょう。円滑な進行管理のために、誰が主な窓口となり、どうやりとりするかをお互い共有しておくことが望ましいです。

以上が、ホームページ仕様書に主に記載すべき項目の例です。もちろん案件によって追加・削除すべき事項はありますが、一般的にはサイトの目的・ターゲットからデザイン/機能要件、予算・納期まで一通り網羅しておけば安心です。技術的な情報(使用するプログラム言語や対応OS)、保守対応範囲なども盛り込めるとベターですが、初心者の方は無理せず分かる範囲で構いません。重要なのは、自社内で決めたことをドキュメントに落とし込んで整理することです。

ホームページ仕様書の作り方【初心者向け手順】

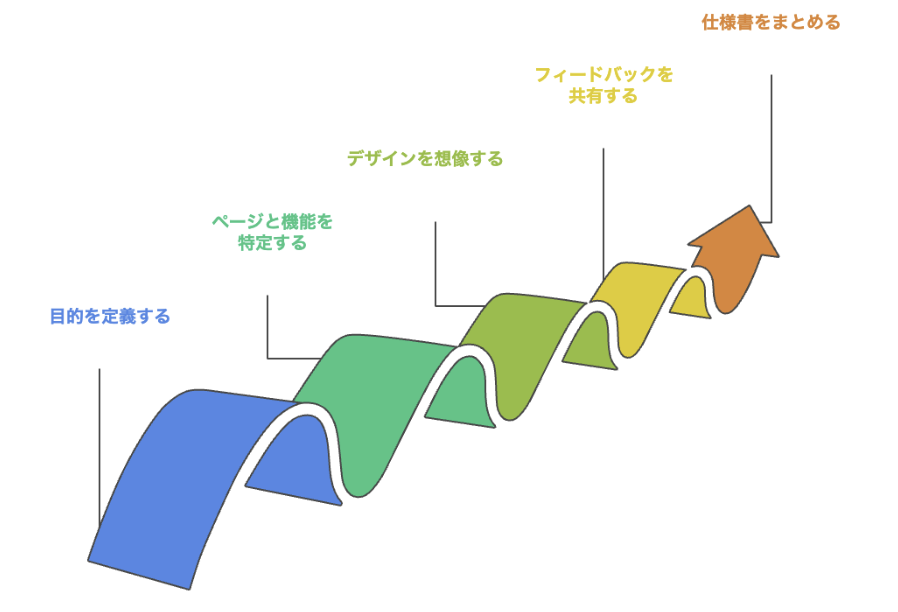

ここからは、実際に初心者がホームページ仕様書を作成する手順をステップごとに解説します。闇雲に書き始めるのではなく、段階的に情報を整理していくことで、効率よく漏れの少ない仕様書を作ることができます。自社の状況に合わせて、以下のステップを順に進めてみましょう。

Step1:自社の目的を明確にする

まずはサイト制作の目的を明確に定義することから始めます。前述の通り、目的は仕様書の核となる部分です。「なぜホームページを作るのか?」に対する答えをチームで話し合いましょう。現状の課題がある場合はそれも洗い出します(例えば「現行サイトからの問い合わせが少ない」「スマホ対応ができておらず不便」など)。課題が明確になると、その解決策としてどんなサイトが必要か見えてきます。

次に、その目的を達成することで得られる期待効果やゴールを考えます。例えば「問い合わせ増加」が目的なら、「○件/月の問い合わせを目標」といった具体的なゴール設定です。これによって、プロジェクト全体の指針が定まりブレにくくなります。最後にターゲットユーザー像も確認しましょう。誰にアプローチしたいのか、年齢層や業種、ニーズなどを整理します(Step1の段階で大枠を決め、詳細は後続ステップでもブラッシュアップして構いません)。目的・目標・ターゲットが固まれば、仕様書の骨格ができたも同然です。

Step2:必要なページと機能を洗い出す

続いて、サイトに必要なページと機能をリストアップします。まず考えつくページをすべて書き出しましょう。会社案内、サービス紹介、製品一覧、FAQ、お問い合わせ、お知らせブログ、採用情報…自社サイトに載せたい情報は何か、チームで出し合います。既存サイトがあるなら現行ページをベースに、不足しているものや不要なものを取捨選択すると良いでしょう。

ページ一覧が出揃ったら、論理的にサイトマップを構成します(先述のサイトマップ項目を参照)。紙に図を書いてみたり、付箋を使ってページ構成を並べ替えたりすると視覚的に整理できます。無料のサイトマップ作成ツールやPowerPointを使って図示してもOKです。この段階で大まかなページ階層が固まると後工程が楽になります。

次に必要な機能も洗い出します。これも思いつくままに列挙して構いません。「このページには問い合わせフォームがいる」「製品一覧は検索・絞り込み機能が欲しい」「更新しやすいようCMSを入れたい」など、要望を書き出します。出てきた機能は、それぞれ目的との関連を考え、優先順位を付けましょう。例えば「あったら便利」程度の機能は外し、まず必須機能に絞るのも一案です(すべて盛り込むと予算オーバーになる恐れがあるため)。

ページ構成と機能が出揃ったら、ページと機能の対応も検討します。どのページに何の機能を実装するのかを整理することで、仕様書に一貫性が出ます。例えば「お問い合わせページ:入力フォーム+自動返信メール機能」「製品詳細ページ:お気に入りボタン(要ログイン機能)」など、ページごとの仕様要件としてまとめることもできます。

Step3:理想のデザインをイメージする

次はデザイン面のイメージ固めです。社内で「こんなサイトにしたい」というビジョンを共有しましょう。具体的には、参考になるWebサイトをピックアップして皆で見ながら議論する方法が効果的です。競合他社や業界トップ企業のサイト、また全く別業種でもデザインが優れているサイトなどから「良いな」と思うポイントを探します。

参考サイトを3〜5つ選び、それぞれの良い点・気になる点を書き出してみます。「色合いが好き」「写真の使い方がきれい」「ナビゲーションメニューのUIが分かりやすい」などです。同時に、「自社サイトではこれは真似したくない」という点もあればメモします。これらの情報をもとに、「当社の新サイトは○○のようなテイストで、△△な印象を与えたい」と仕様書にまとめます。トーン&マナー(色、フォント、レイアウトの雰囲気)もここで言語化しておきます。

次に自社のブランディング要素を洗い出します。企業カラーやロゴ、スローガンなど、デザインに反映すべき要素です。例えば「ロゴの青色を基調にしてほしい」「社是である”挑戦”のイメージをどこかに表現したい」等。これらはデザイナーにとって重要な手がかりとなります。

最後に、レイアウトや構成の好みも伝えられる範囲で記述します。ワイヤーフレームが用意できていればそれを添付し、「トップページはビジュアルを大きく配置し、下にニュース一覧、その下に会社情報」といった要望を補足します。もしワイヤーフレームまでは難しければ、「トップページは縦に長いシングルページ構成にしたい」など文章で書いても構いません。

こうして理想のデザイン像が仕様書に盛り込まれていれば、デザイン案が上がってきた際に「イメージと全然違う…」というギャップを減らすことができます。主観的な表現だけでなく具体例を示すのがポイントです。「かっこいい感じ」ではなく「黒と金を基調にした高級感のあるデザイン」等、できるだけ具体的に表現しましょう。

Step4:他部署や関係者と共有・フィードバック

仕様書の内容が一通りまとまったら、社内の関係各所に共有してフィードバックをもらいましょう。ホームページは自社の様々な部署に関わりがあります。営業部門は資料請求フォームが欲しいかもしれませんし、人事部門は採用情報の掲載方法に意見があるかもしれません。担当部署だけで仕様を決めるのではなく、関連部署へヒアリングして現場のニーズや課題を吸い上げることが重要です。

特にお客様と直接接する部門(営業・カスタマーサポートなど)からは、ユーザーが今求めている情報について貴重な声が得られます。たとえば「問い合わせ時によく聞かれる質問をサイトに載せておきたい」など具体的な要望が出てくるでしょう。そうした意見を仕様書に反映させれば、よりユーザー目線に立ったサイト企画になります。

関係者からフィードバックをもらったら、必要に応じて仕様書を修正・追記します。社内で合意が取れていない点は無いか、再度チェックしましょう。ここでの社内調整を怠ると、発注後に「やっぱり◯◯も追加して」と内部から横槍が入りトラブルになることがあります。事前に時間をかけてでも認識合わせをしておくことが、結果的にプロジェクトを円滑に進めるコツです。

Step5:仕様書にまとめる

最後に、これまで整理した内容を正式にドキュメントとしてまとめ上げます。Step1〜4で得た情報を元に、前述「記載すべき主な項目」の構成に沿って文章化していきます。

ドキュメントを作成する際は一般的にはWordやExcel、またはGoogleドキュメント/スプレッドシートなどが使われます。Word形式なら文章中心、Excel形式なら項目を表形式で整理しやすい利点があります。Googleドキュメントを使えばクラウド上で社内共有・共同編集ができるため、複数人で作り込む際に便利です。

章立て・見出し

本記事で紹介したようなH2/H3見出しを使って、論理的な構成にします。「1. サイト概要(目的・ターゲット・課題)」「2. コンテンツ構成(サイトマップ)」「3. デザイン要件」「4. 機能要件」「5. 制作条件(スケジュール・予算・体制)」…といった章立てにすると読み手(制作会社)も把握しやすいでしょう。

記述のしかた

できるだけ簡潔かつ具体的に書きます。曖昧な表現は避け、「〜だと思う」「〜のつもり」ではなく「〜とする」「〜を希望」と明確に意思を示します。数量や日付など決まっているものはすべて明記し、主観的なニュアンスは補足説明を付けるなど工夫しましょう。

図や表の活用

文章だけでなく、サイトマップ図やワイヤーフレーム図、また参考サイトのスクリーンショットなどを差し込むと視覚的に伝わりやすくなります。Excelで作る場合はシートを分けてサイトマップ用の図を書いたり、Wordなら画像を貼り付けたりしても良いでしょう。制作フローの簡易なガントチャート(スケジュール表)を載せておくのも親切です。

最終チェック

一通り書けたら、内容を見直します。目的と要件に食い違いはないか、必要事項が漏れていないか、誤字脱字はないかを確認しましょう。可能なら別のメンバーにレビューしてもらい、わかりづらい部分を指摘してもらいます。初めて仕様書を作った場合などは、自分では当然と思って省略した箇所が第三者には伝わらないこともあるため、他者目線でチェックすることが大切です。

こうして完成した仕様書は、後述する方法で制作会社に共有し、プロジェクトの羅針盤として活用します。なお、仕様書は作って終わりではなく、打ち合わせを経て適宜更新される「生きた文書」です。初版ができあがったらゴールではなく、そこから実際の制作に合わせて進化させていくものと捉えておきましょう。

仕様書作成時の注意点とよくある失敗

最後に、ホームページ仕様書を作成するときに陥りがちなミスや注意点を整理します。初心者の方がやってしまいがちな失敗を事前に知っておくことで、よりスムーズに質の高い仕様書作りができるでしょう。

曖昧な表現・主観的な要望は避ける

仕様書を書く上で気を付けたいのは、あいまいな表現を極力排除することです。例えば「かっこいいデザイン」「使いやすいサイトにしてほしい」といった要望は、一見すると希望を述べているようですが非常に主観的で、人によって解釈が異なります。これでは制作会社も具体的な像を掴めず、意図と違う成果物になってしまう可能性があります。

主観的な要望は、具体的な言葉や指標に置き換える努力をしましょう。「かっこいいデザイン」なら「黒を基調としたスタイリッシュなデザイン」「最新技術を取り入れ未来感を出すデザイン」など、もう一歩踏み込んだ表現にします。同様に「使いやすいサイト」は「初めて訪れたユーザーでも3クリック以内に目的情報に辿り着けるナビ構成」などと具体化できます。

また、「〜したいです」「〜かなと思います」などの曖昧な表現も極力避け、「〜します」「〜してください」と断定するか、「未定(制作会社と相談)」など現状を正直に書くようにします。あやふやな記述は誤解のもとですので、仕様書内からできるだけ排除してください。

目的と手段を混同しない

仕様書作成でよくあるのが、目的と手段の混同です。つまり、本来達成したい目的があるのに、特定の手段(機能やデザイン)に固執するあまり手段が独り歩きしてしまうケースです。

例えば、「問い合わせを増やすこと」が目的なのに「チャットボットを導入したい」という手段ばかりが強調される場合です。チャットボット導入自体は手段の一つに過ぎず、それが本当に目的達成に有効かは検討が必要です。仕様書に手段を書くこと自体は悪くありませんが、「なぜそれを実装したいのか?」という背景(目的)をセットで書くようにしましょう。もし説明できない手段であれば、本当に必要か再考するべきです。

この混同を防ぐには、各要件に対して「それはサイトの目的にどう寄与するか?」と自問してみることです。寄与しないのであれば、その要件は省くか目的を見直す必要があります。制作会社もプロですので、「この機能を入れるより別のアプローチの方が目的に合います」と提案してくれることもあります。目的を最優先に据え、手段は柔軟にという姿勢で仕様書を作成しましょう。

仕様書だけで完結させず、制作会社と対話を重ねる

仕様書はあくまでコミュニケーションの出発点です。このドキュメント一枚渡せばあとは全て思い通り…というわけにはいきません。よくある失敗は、仕様書を渡して「これに書いてある通りに作ってください」と丸投げしてしまうケースです。それでは細かなニュアンスは伝わりませんし、予期せぬ問題が発生しても共有されない恐れがあります。

大切なのは、仕様書をもとに制作会社と対話を重ねることです。仕様書に書いた内容はもちろん、書ききれなかった背景や優先順位なども、打ち合わせで補足説明しましょう。制作会社側からも質問や提案が出てくるはずです。それらを踏まえて、お互い納得する形に仕様書をブラッシュアップしていきます。要件定義の段階で新たな発見があれば仕様書に追記・修正し、最新版を常に共有するようにします。

また、仕様書に書いていないことは相談しづらいと考える必要はありません。仕様書作成時に決めきれなかったことは、その旨(未定・検討中)と書いておき、打ち合わせで「ここは専門的なのでご相談しながら決めたい」と伝えればOKです。むしろ曖昧なままにせず未決事項を明示しておく方が、制作会社も提案・助言しやすくなります。

要は、仕様書に100%完璧を求めすぎないことです。もちろん可能な限り詳細に越したことはありませんが、プロジェクトが進めば状況も変化します。仕様書はアップデートされて然るべきですし、制作会社との対話の中で完成度を上げていけば良いのです。最初から最後まで仕様書だけに頼るのではなく、「人と人とのコミュニケーション+仕様書」という形で進めることが成功のポイントと言えるでしょう。

ホームページ制作会社に仕様書を渡すときのポイント

ここまでで仕様書はほぼ完成し、社内確認も済みました。では実際に制作会社にその仕様書を共有し、プロジェクトを進める段階です。仕様書をいつ、どのように渡すか、そして渡した後によくある疑問について触れておきます。準備した仕様書を最大限有効に活用し、制作会社との協働を円滑にしましょう。

いつ渡すべきか(発注前・見積もり時など)

仕様書はなるべく早い段階で制作会社に提示するのが理想です。具体的には、問い合わせ・見積もり依頼のタイミングで一緒に渡すのがおすすめです。まだ正式に発注先を決めていない段階でも、候補の制作会社に仕様書を見せながら相談することで、具体的な提案と見積もりを引き出しやすくなります。複数社に相見積もりをとる場合も、同じ仕様書を基に提案をもらえば比較検討がしやすいでしょう。

発注前に仕様書があれば、制作会社側も「どのような要件に基づいて提案すればよいか」が明確になるため、自社の課題に沿った内容の提案を組み立てやすくなり、正確性の高い見積もりを導き出せます。逆に仕様書がないまま相談すると、ヒアリングに時間がかかったり、大まかな見積もりしか出なかったりすることがあります。

ただし、プロジェクトによっては提案依頼書(RFP)を出してコンペをするケースもあるでしょう。その場合はRFPとして仕様書とほぼ同等の内容をまとめ、参加各社に配布します。要はいずれの場合も「正式依頼前」に渡しておくことがポイントです。契約後に初めて仕様書を出すのでは遅く、契約前提の見積もりや提案の時点で仕様書があるのがベストタイミングと言えます。

共有方法(メール・クラウド・打ち合わせ時)

仕様書の共有方法はいくつかありますが、代表的な手段はメール添付、クラウド共有、対面(またはオンライン)打ち合わせ時の提示の3つです。

メール添付

一番シンプルな方法です。問い合わせメールや見積もり依頼メールに、仕様書ファイル(WordやPDFなど)を添付して送ります。メール本文で「詳細は添付の仕様書をご参照ください」とひと言添えておくと親切です。ファイル形式は相手が編集できるものと、改変不可のPDFを両方送ると良いでしょう。容量が大きい場合は後述のクラウド共有を利用します。

クラウド共有

ファイルサイズが大きかったり、複数のファイル(サイトマップ図やワイヤーフレーム画像など)をまとめて共有したい場合は、GoogleドライブやDropbox等にアップロードしてURLを共有すると便利です。閲覧権限に注意しつつ、パスワード付きの共有リンクをメールで伝える方法もあります。クラウド上で共有しておけば、仕様書の更新版も逐次アップデートして常に最新版を見てもらえます。

打ち合わせ時に提示

初回の打ち合わせ(ヒアリング)を直接対面やオンライン会議で行う場合、その場で仕様書を画面共有したり印刷して配布したりして説明する方法です。事前に送っていても、改めて会議中に仕様書に沿って説明すると相手の理解が深まります。オンラインなら画面共有や共同編集ドキュメントを使い、対面なら人数分プリントアウトして持参すると良いでしょう。

いずれの方法でも、必ず先方が仕様書を受領できたか確認してください。メールなら「ファイル開けましたでしょうか?」とフォローし、クラウド共有なら相手がアクセス権限を持っているかチェックします。大事な資料なので見落とされないよう注意しましょう。

また、一度仕様書を渡した後も、更新があればその都度共有します。やりとりの中で仕様変更が出た場合など、最新版の日付を明記して更新版を送り、「ここをこのように変更しました」と伝えると親切です。ドキュメント名にバージョンや日付を入れて管理すると混乱を防ぎやすいでしょう。

よくある質問と回答例

Q1. 小規模なサイトでも仕様書は作るべき?

A1. はい、規模に関わらず作成をおすすめします。小さなランディングページ一枚であっても、目的やデザインの方向性を整理した仕様書があると認識違いを防げます。むしろ簡易なサイトほど打ち合わせの時間が短縮される利点があります。「こんなにちゃんと準備してくれた」と制作会社にも良い印象を与え、結果的に丁寧な対応を引き出せることもあります。

Q2. 制作会社が要件定義書を作るなら、仕様書はいらないのでは?

A2. いいえ、発注者視点の仕様書は必要です。制作会社側でも要件定義は行いますが、それはあなたが伝えた要望をもとに技術的視点で詳細化する作業です。その前提となる「現状の要望」を整理した資料が無ければ、ヒアリングに時間がかかったり漏れが発生したりします。仕様書はあくまでスタート地点のまとめであり、要件定義書とは役割が異なります。最初に仕様書があってこそ、スムーズに要件定義へと進められるのです。

Q3. 素人なので仕様書に自信がありません。不完全でも提出していい?

A3. 不完全でも問題ありませんし、提出すべきです。仕様書はプロジェクト開始後も更新されていくものです。書ける範囲でまとめたら遠慮せず制作会社に渡しましょう。「この部分は決めかねている」「専門的なのでご意見ほしい」といった箇所はその旨を書いておけばOKです。むしろ一緒に仕様書作りから相談に乗ってくれる制作会社も多いです。最初の叩き台を出すことが大事で、完璧でなくても恥ずかしがる必要はありません。

Q4. 仕様書提出後に要望が変わったらどうすればいい?

A4. その場合は早めに制作会社に共有して仕様書を更新しましょう。要件の追加・変更は珍しいことではありません。重要なのは放置せず伝えることです。仕様書に追記修正し、改訂版として提出すれば記録が残ります。もちろん内容によっては見積もりや納期に影響することもありますが、プロジェクト中盤で言い出すより初期のうちに申し出た方がお互い楽です。変更点が大きい場合は改めて見積もり調整となる可能性もありますが、まずは相談しましょう。

Q5. 複数の制作会社に仕様書を渡しましたが、情報漏洩の不安があります…

A5. 一般的なホームページ仕様書の範囲であれば、極秘情報は含まれにくいため通常は心配いりません。提案を依頼する以上、必要な情報は開示せざるを得ませんが、制作各社もビジネス上守秘義務意識は持っています。どうしても不安な場合はNDA(秘密保持契約)の締結を検討しても良いでしょう。特に新サービスの立ち上げ案件など、アイデア自体を守りたい場合は事前に結んでから仕様書を共有すれば安心です。ただ、企業サイト程度であればNDAなしで提案を受けるケースが大半です。

仕様書を活用して、理想のホームページを実現しよう

ホームページ仕様書の役割や作り方、注意点について詳しく解説してきました。初心者の方でも、ポイントを押さえて順序立てて進めれば、決して難しい作業ではありません。仕様書を作成することで制作会社とのやり取りが円滑になり、質の高い提案を受けられるメリットがあります。また、自社内でも要件が明文化されるためプロジェクトの軸がぶれにくくなるでしょう。

大切なのは、仕様書を単なる書類ではなくコミュニケーションツールとして位置付けることです。仕様書を起点に制作会社と議論を深めることで、当初の想定以上に良いアイデアが出てくるかもしれません。最終的には、仕様書に書かれた内容+αの価値を持つホームページが出来上がるのが理想です。

これからホームページ制作を外注しようと考えている皆さんは、ぜひ本記事を参考に仕様書作りにチャレンジしてみてください。丁寧に作り込んだ仕様書は、あなたの「理想のホームページ」への道しるべとなってくれるはずです。準備を万全にし、制作会社と二人三脚で魅力的なWebサイトを実現しましょう。あなたの事業のオンラインプレゼンス強化に、仕様書が大いに役立つことを願っています。

関連記事

-

ホームページを制作するメリットとは?目的別の例付きで解説!

ホームページは現代ビジネスに不可欠とも言えるツールです。この記事では、ホームページ制作が必要な理由や、もたらすメリット、具体例、メリットを最大化するためのポイントを解説します。 また、ホームページを制作するデメリットも紹介しますので、ホームページを制作すべきか判断する際の参考にしてください。 なぜホームページ制作が重要なのか? インターネットでの情報収集が当たり前になったいま、ホームページは企業の「顔」であり、信頼性の基盤です。ホームページは、24時間365日、世界中に情報を発信できるデジタル上の拠点として、潜在顧客との接点を生み出します。 きちんと作られたホームページは、企業の信頼性を証明し、ブランドイメージを高め、競合との差別化を図る上で欠かせません。情報発信、顧客コミュニケーション、採用活動など多岐にわたる活用が可能であり、持たないことはビジネスチャンスの損失につながると言っても過言ではないほど、重要なものになっています。 ホームページ制作が生み出す6つのメリット ホームページ制作が生み出す主要なメリットは、以下の6つです。 企業の信頼性・ブランドイメージの向上 新規顧客獲得・集客力の強化 既存顧客との関係構築・顧客満足度向上 採用活動における求職者へのアピール効果 情報発信力の向上 業務効率化・コスト削減 次項から、これらの各メリットについて詳しく解説していきます。 企業の信頼性・ブランドイメージの向上 公式ホームページは、企業の信頼性を証明する重要な要素です。消費者は、取引前にWebサイトで企業情報を確認する傾向にあります。会社概要や事業内容などの基本情報を明記することで、透明性を示し安心感を与えられるでしょう。 プロフェッショナルなデザインや一貫したブランディングは、企業のイメージを高め、製品やサービスへの期待感を高めます。また、導入事例や顧客の声などの情報は、客観的な評価として信頼性をさらに補強します。 新規顧客獲得・集客力の強化 ホームページは、時間や場所に縛られず潜在顧客にアプローチできる強力な集客ツールです。適切なSEO対策により、検索エンジンからの自然流入を増やし、見込み客をサイトへ誘導します。 例えば、「地域名+業種」での上位表示は来店促進につながるでしょう。また、Web広告との連携で、より的確なターゲットにアプローチすることも可能です。 既存顧客との関係構築・顧客満足度向上 ホームページは、既存顧客との関係を深め、満足度を高めるためにも役立ちます。 FAQやサポート情報を提供することで、顧客の問題解決をサポートし、問い合わせ対応の負担を軽減できます。また、会員限定コンテンツや特典は、顧客のロイヤリティ向上につながるでしょう。 採用活動における求職者へのアピール効果 ホームページは、採用活動において企業の魅力を伝え、求職者の応募意欲を高める重要なツールです。 多くの求職者は、応募前に企業のウェブサイトで情報を収集します。採用ページで企業理念、事業内容、社風、働く環境などを具体的に伝えることで、共感を呼び、ミスマッチを減らせるでしょう。 また、ホームページで社員インタビューやオフィスの様子を紹介すれば、リアルな雰囲気が伝わり、見た人に安心感を与えられます。 情報発信力の向上 ホームページは、企業が主体的に情報をコントロールし発信できるプラットフォームです。 例えば、ブログやお知らせ機能を活用して、新商品情報、キャンペーン、イベント案内などをタイムリーに届けられます。これにより、顧客の関心を引きつけ、行動を促すことが期待できます。 また、専門知識や業界動向に関するコラムを発信すれば、企業の専門性を示し、信頼性を高めることも可能です。メディア掲載情報などを集約して公開することも、企業の評価向上に貢献するでしょう。 業務効率化・コスト削減 ホームページは、問い合わせ対応や資料の配布といった業務の効率化にも役立ちます。 「よくある質問(FAQ)」の充実は、問い合わせ件数を減らし人件費削減につながります。製品カタログなどをダウンロード可能にすれば、印刷・郵送コストを削減可能です。さらに、予約システムやオンライン注文機能を活用すれば、受付業務の自動化を実現できます。採用プロセスをオンライン化することも、人事部門の負担軽減に役立つでしょう。 【目的別】ホームページ制作で得られるメリットの具体例 ここでは具体的な目的別に、ホームページがどのような価値をもたらすのか、事例を交えて見ていきましょう。目的別の主なケースとして、以下の4つを取り上げます。 ケース1:集客・売上アップを目指す場合(店舗、ECサイトなど) ケース2:企業の信頼性向上・ブランディング目的の場合(BtoB企業など) ケース3:採用活動を強化したい場合 ケース4:情報発信・コミュニティ形成をしたい場合(NPO、団体など) ケース1:集客・売上アップを目指す場合(店舗、ECサイトなど) 店舗ビジネスでは「地域名+業種」で検索したユーザーの集客が期待できます。また、店舗情報や魅力を伝えたり、オンライン予約機能を導入したりすれば来店促進と業務効率化につながるでしょう。 ECサイトでは、ホームページが直接の販売チャネルです。商品の魅力を伝え、スムーズな購入体験を提供することで売上向上を目指すことがポイントです。また、ホームページにブログやSNSを組み合わせることでリピート促進を狙う戦略も有効です。 制作・公開するだけで終わりにせず、アクセス解析に基づく改善を続けることで、集客と売上という直接的な成果を追求できるでしょう。 ケース2:企業の信頼性向上・ブランディング目的の場合(BtoB企業など) BtoB企業にとってホームページは、信頼獲得と専門性アピールの場です。 企業理念や実績、強みを明確に伝え、取引先候補に安心感を与えます。導入事例や顧客の声は、説得力を高めるうえで効果的です。 専門情報の発信は、業界内での立ち位置や信頼性の向上につながり、デザインの統一感はブランドイメージ向上に貢献します。企業の価値を伝え、長期的な信頼関係を築くための戦略的ツールとなるでしょう。 ケース3:採用活動を強化したい場合 採用活動において、ホームページは企業の魅力を伝え、求職者の応募意欲を高める重要な役割を果たします。 採用ページで事業内容や企業文化、働く環境、キャリアパスなどを具体的に伝えることで、ミスマッチを減らせるでしょう。また、社員インタビューやオフィスの様子を紹介することで、リアルな雰囲気を伝え、安心感を与えることも可能です。 求める人物像を明確にし、オンラインで応募できる仕組みを整えることで、効率的で効果的な採用活動の展開が期待できるでしょう。 ケース4:情報発信・コミュニティ形成をしたい場合(NPO、団体など) NPOや各種団体にとって、ホームページは活動内容や理念を伝え、支援や参加を募る中心的な場として活躍します。活動の様子や成果を具体的に示すことで、多くの人に共感してもらいやすくなるでしょう。 イベント告知やボランティア募集、活動報告などをタイムリーに発信しやすくなることもメリットです。また、会員専用ページや交流フォーラムなどを設けることで、支援獲得やコミュニティ形成を促進できるでしょう。 ホームページ制作のメリットを最大化する5つのポイント ホームページのメリットを最大限に引き出すには、単に制作するだけでなく、戦略的にアプローチすることが欠かせません。ホームページ制作のメリットを最大化するための主なポイントは、以下の5つです。 明確な目的とターゲット設定 ユーザー中心の分かりやすいデザインと設計 (UI/UX) 質の高い魅力的なコンテンツ作成 正しいSEO(検索エンジン最適化)対策の実施 公開後の継続的な運用・保守・改善 明確な目的とターゲット設定 ホームページ制作は「なぜ作るのか(目的)」と「誰に届けたいのか(ターゲット)」を明確にすることから始まります。 目的(例:新規顧客獲得、ブランド向上、採用強化)とターゲット像を具体的に設定することで、サイトの方向性が定まり、必要なコンテンツやデザインが見えてきます。 目的の達成度を定量的に測るKPI(例:問い合わせ数、応募数)も設定しましょう。これらが明確になっていれば、制作会社との連携もスムーズになり、効果的なサイト構築が可能になるでしょう。 ユーザー中心の分かりやすいデザインと設計 (UI/UX) 訪問者が目的の情報に容易にアクセスでき、快適に利用できるデザイン(UI)とユーザー体験(UX)を設計することがポイントです。 直感的なナビゲーション、分かりやすいサイト構造、適切なボタンサイズを意識して設計しましょう。スマートフォンなどの多様なデバイスに対応するレスポンシブデザインは必須と言えます。 また、ページの表示速度や、誰もが利用しやすいアクセシビリティへの配慮も注目すべき点です。見た目の良さだけでなく、ユーザーの使いやすさを最優先に考えることが、成果につながるホームページ作りの基本です。 質の高い魅力的なコンテンツ作成 魅力的なデザインがあっても、コンテンツ(情報)の質が低ければユーザーは離れてしまいます。ターゲットが求める情報、抱える課題への答えを提供することが肝心です。独自性があり、正確で信頼できる情報を発信しましょう。 テキストだけでなく、画像や動画なども効果的に活用することがポイントです。専門用語を避け、分かりやすい言葉遣いを心がけ、読みやすく書くことも大切です。最新情報を提供し続けるため、定期的な更新やコンテンツの追加も欠かせません。 正しいSEO(検索エンジン最適化)対策の実施 検索エンジンで上位表示させ、広告費をかけずに潜在顧客を集めるためにはSEO対策が不可欠です。 ターゲットが検索するキーワードを選定し、タイトルや本文中に適切に含める内部対策を行いましょう。また、サイト構造の最適化、表示速度改善、モバイル対応もポイントです。 質の高いサイトからの被リンク獲得も評価を高めます。近年は、スマートフォン表示を最適化することや、ユーザーの検索意図に応える良質なコンテンツを作成することが特に重要になっています。 公開後の継続的な運用・保守・改善 ホームページの効果を最大化するには、継続的な運用・保守・改善が不可欠です。 まず、アクセス解析ツールでデータを収集・分析し、ユーザーの行動を把握しましょう。そして、データにもとづいてコンテンツの修正・追加やデザイン改善などのPDCAサイクルを回し、サイトの成果を高めていきます。 CMSやプラグインの更新、セキュリティ対策、定期的なバックアップといった保守作業も忘れてはいけません。放置してしまうと情報が古くなったり、セキュリティにリスクが高まったりするため、注意が必要です。 知っておくべきホームページ制作のデメリット ホームページ制作には多くのメリットがありますが、一方で考慮すべきデメリットも存在します。これらを事前に理解しておくことで、現実的な計画立案と問題への備えが可能になります。ホームページ制作に着手する前に知っておくべき主なデメリットは、以下の3つです。 制作費用と時間がかかる 運用・維持にコストがかかる すぐに効果が出るとは限らない 制作費用と時間がかかる ホームページ制作には、規模や機能、デザインによって変動する費用と、数ヶ月単位の制作期間が必要です。簡単なサイトなら数万円から可能ですが、大規模サイトやECサイトでは数百万円以上かかることもあります。 テンプレートの利用やノーコードツールの活用で費用を抑える方法もありますが、機能やデザインの自由度に制限が出る可能性も考慮しましょう。初期投資としての予算と時間を確保することもおすすめします。 運用・維持にコストがかかる ホームページ公開後も、サーバー代、ドメイン代、SSL証明書費用といった基本的な維持コストが毎年発生します。加えて、コンテンツを管理するためのCMSのアップデートやセキュリティ対策などの保守作業にも費用(人件費または外注費)がかかります。 また、コンテンツ更新、アクセス解析、SEO対策など、サイトの効果を維持・向上させるための運用コストも必要です。これらのランニングコストを見落とさず、事前に把握し、年間予算に組み込んでおくことが、計画的なサイト運営には欠かせません。 すぐに効果が出るとは限らない ホームページを公開しても、すぐに集客や売上が向上するとは限りません。 特にSEO対策の効果が表れるまでには、数週間から数ヶ月以上かかることもあります。検索エンジンがサイトを評価し、検索結果に反映させるには時間が必要です。コンテンツの充実やサイトの信頼性向上を実現するには、地道な努力が求められます。 短期的な成果を期待しすぎず、長期的な視点でアクセス解析にもとづいた改善を継続することが、最終的な成功への道筋となるでしょう。 まとめ ホームページ制作は、信頼性向上、集客、採用、業務効率化など、ビジネスに多くのメリットをもたらします。 その効果を最大化するには、明確な目的設定、ユーザー中心の設計、質の高いコンテンツ、適切なSEO、そして継続的な運用改善が不可欠です。費用や時間はかかりますが、長期的な視点で戦略的に取り組めば、強力なビジネスツールとなり得ます。 この記事を参考に、ホームページを制作し、ビジネスのさらなる飛躍に向けた一歩を踏み出しましょう。事例を見る -

ウェブデザインは外注すべき?メリット・デメリットや外注先別の特徴を解説

ホームページは企業の顔であり、その印象を左右するのがWebデザインです。しかし、デザインには専門知識が必要なため、Webデザインを外注するか内製するかで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、Webデザインの外注に関する基礎知識やメリット・デメリット、外注先の選び方の種類と特徴を解説します。また、外注先の選び方のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 Webデザインを外注するための基礎知識 ホームページ制作でWebデザインの外注を考える前に、基本的な知識を押さえることが大切です。ここでは、基礎知識を以下の3つの観点から解説していきます。 ホームページ制作におけるWebデザインの重要性 なぜWebデザインを外注するのか?主な理由と目的 Webデザイン外注で依頼できること・できないこと ホームページ制作におけるWebデザインの重要性 Webデザインは、単に見た目を整えるだけでなく、ホームページの成果を左右する重要な要素です。企業のブランドイメージを視覚的に伝え、訪問者に信頼感を与える役割を担います。 また、直感的で使いやすいナビゲーションやレイアウトは、ユーザー体験(UX)を向上させ、サイトからの離脱を防げるでしょう。さらに、魅力的なデザインや効果的なCTA(行動喚起)は、問い合わせや購入といったコンバージョン率(CVR)にも影響します。 なぜWebデザインを外注するのか?主な理由と目的 多くの企業がWebデザインの外注を選ぶ主な理由は、社内に専門知識やスキルを持つ人材が不足しているためです。 質の高いデザインを実現するには、専門的なスキルが必要です。また、社内リソースをコア業務に集中させ、業務効率化を図る目的もあるでしょう。ホームページ制作には多くの時間と労力がかかるため、外部委託は有効な手段です。 そのほか、客観的な視点や新しいアイデアを取り入れ、より戦略的で効果的なWebデザインを目指したいという事情も外注を検討する動機となるでしょう。 Webデザインの外注で依頼できること・できないこと Webデザインの外注では、サイトのデザインコンセプト策定、ワイヤーフレーム(レイアウトを線や図形で示したもの)作成、ビジュアルデザイン制作、そしてHTML/CSSなどを用いたコーディング(実装)作業を依頼できます。 またコンテンツの作成・管理を効率化するCMSの導入やカスタマイズ、さまざまなデバイスに合わせてレイアウトを最適化するレスポンシブ対応も一般的です。また、制作会社によってはロゴやバナーなどのグラフィック制作も依頼できます。 一方で、サイト全体の戦略策定、コンテンツのライティング、写真・動画制作、サーバー管理、公開後の継続的なSEO対策やアクセス解析といった運用業務は、別途依頼の場合や対応不可の場合があります。 Webデザインを外注するメリット・デメリット Webデザインの外注には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。メリット・デメリットを理解し、自社の状況と照らし合わせることで、外注が本当に必要か、どのように外注を進めるべきかを判断する手助けとなるでしょう。 次項で、メリットとデメリットを解説します。 Webデザイン外注の5つのメリット Webデザインの外注における主なメリットは、以下の5つです。 高い専門性とクオリティの確保 最新技術やデザイントレンドへの対応 時間とリソースの節約 客観的な視点と新たなアイデアの導入 制作スピードの向上 高い専門性とクオリティの確保 Webデザイン外注の最大のメリットは、プロによる高い専門性とクオリティです。 Webデザイナーや制作会社は、デザインの基礎知識に加え、UI/UXデザインに関する深い知見を持っています。さらに、ターゲットユーザーを理解し、使いやすく魅力的なデザインを創り出すスキルと経験もあります。 これにより、単に見た目が良いだけでなく、ビジネスの目標達成に貢献する効果的なホームページを実現できる可能性が高まるでしょう。 最新技術やデザイントレンドへの対応 Web業界の技術やデザイントレンドは、レスポンシブ対応、表示速度最適化、アクセシビリティ配慮など、年々高度化しています。これらの最新動向を社内で追随するのは大変かもしれません。 一方で、専門の制作会社やデザイナーは常に情報を収集し、スキルアップを図っています。そのため、最新の技術や知識、トレンドを学んでいる専門家にWebデザインを外注することで、これらを反映し、時代に即した競争力のあるホームページを構築可能になることがメリットです。 時間とリソースの節約 Webデザインには多くの時間と労力が必要です。コンセプト策定からデザイン、コーディング、テストまで、社内で行うと担当者の負担が大きくなります。 Webデザインの外注を選択すれば、これらの制作に関わる時間と社内リソースを大幅に節約できます。これにより、社内担当者は企画の方向性決定やコア業務に集中でき、プロジェクト全体の効率化につながるでしょう。 客観的な視点と新たなアイデアの導入 社内だけで制作を進めると、どうしても視野が狭くなりがちです。Webデザイン外注を利用すると、外部の専門家による客観的な視点と、それに基づいた新たなアイデアを取り入れられる点がメリットです。 制作会社やデザイナーは多様な業界の経験から、市場トレンドや競合状況を踏まえた提案をしてくれます。自社だけでは思いつかなかったデザインコンセプトや機能、コンテンツの見せ方など、既存の枠にとらわれない、より効果的なホームページ構築のきっかけが得られるでしょう。 制作スピードの向上 ビジネスでは、新サービス開始やキャンペーンに合わせて、迅速なサイト公開が求められることもあるでしょう。制作スキルを持った専門家にWebデザインを任せることで、制作スピードを向上させられることも外注のメリットです。 制作会社や経験豊富なフリーランスは、確立された制作フローと専門スキルにより、効率的にプロジェクトを進行できます。チーム体制や効率化のノウハウにより、タイトなスケジュールにも対応しやすくなるでしょう。 Webデザイン外注の3つのデメリット 一方で、Webデザインの外注には考慮すべきデメリットも存在します。主に以下の3つのデメリットが挙げられます。 コスト(費用)がかかる 社内ノウハウが蓄積しにくい 外注先を選定する難しさとミスマッチするリスク コスト(費用)がかかる Webデザインの外注の最も分かりやすいデメリットは、費用が発生することです。プロに依頼する場合、その専門性や工数に見合った対価が必要です。サイトの規模や機能、デザインの複雑さによって費用は大きく変動し、数十万円から数百万円以上かかることもあります。 初期費用だけでなく、公開後の修正や更新にも別途費用が発生することも少なくありません。予算が限られている企業にとっては、このコスト負担が外注をためらう要因となることもあるでしょう。 社内ノウハウが蓄積しにくい 制作プロセスを完全に外部に委託すると、社内にWebデザインやサイト構築に関する知識や経験が蓄積しにくいというデメリットがあります。 デザインの意図や技術的な詳細が共有されにくく、簡単な更新作業も外注頼みになる可能性がある点もデメリットと言えるでしょう。また、将来的に内製化を検討する際にも、知見不足が障壁となることも考えられます。 外注先を選定する難しさとミスマッチするリスク 自社に最適なWebデザイン外注先を見つけるのは容易ではありません。得意分野やスキル、料金体系もさまざまです。選定を間違えると、期待した品質が得られなかったり、コミュニケーションがうまくいかなかったりしてトラブルになるリスクがあります。 選定する際は、実績だけでなく、担当者との相性や提案内容も慎重に評価することが重要です。また、契約前に業務範囲や責任の所在を明確にすることも、後のトラブルを防ぐ上で大切なポイントです。 Webデザインの外注先の種類と特徴 Webデザインの外注先は、大きく分けると「ホームページ制作会社・Web制作会社」「フリーランスのWebデザイナー」「デザイン会社・広告代理店」の3種類があります。 各タイプの特徴を理解し、自社にとって最適なパートナーを見つけることが、外注を成功させるためのポイントです。 外注先の種類特徴適しているケース注意点ホームページ制作会社・Web制作会社企画・デザイン・開発・運用までワンストップで対応。各分野の専門スタッフが在籍し、組織力が高い。実績も豊富で信頼性がある。大規模サイト、複雑な案件、安定した品質を求める場合。費用は高めになりがち。依頼内容に応じて適切な会社選びが必要。フリーランスのWebデザイナーコストを抑えやすく、直接コミュニケーションが取りやすい。専門性が高ければ高品質なデザインも期待できる。小規模サイト、デザイン部分のみの依頼、コスト重視の案件。品質にばらつきがある可能性。信頼性や実績の確認が必須。デザイン会社・広告代理店ブランディングや広告、グラフィックに強み。マーケティング戦略と連動したデザイン性重視のサイト制作が可能。企業ブランディング重視、広告キャンペーン連動型サイト、戦略性を重視する場合。Webの技術面が弱い場合もあり。費用が高額になりやすいので実績や体制を事前に確認すること。失敗しない外注先の選び方信頼性、コミュニケーション、実績、得意分野、費用、アフターフォローの観点から比較検討を行い、自社に最適なパートナーを選ぶことが重要。目的に合った外注先を冷静に選定する場合全般。価格や実績だけで選ばず、トータルで評価することが後悔しないポイント。 ホームページ制作会社・Web制作会社 ホームページ制作会社は、Webサイト制作全般を専門とし、企画からデザイン、開発、運用までワンストップで対応できる総合力が強みです。 各分野の専門スタッフが在籍し、チームで対応するため、大規模サイトや複雑な案件、安定した品質を求める場合に適しています。 多様な実績を持ち、特定の分野に強みを持つ会社もあります。フリーランスに比べ費用は高めになる傾向がありますが、信頼性や組織的な対応力が期待できるでしょう。 フリーランスのWebデザイナー フリーランスのWebデザイナーは個人で活動しており、一般的に制作会社より費用を抑えやすく、直接コミュニケーションを取りやすい点がメリットです。 特定のデザインスタイルやスキルに特化している場合もあり、求める専門性と合致すれば高い品質が期待できます。そのため、小規模サイトやデザインのみの依頼に適しています。 一方で、品質や対応範囲にばらつきが出る可能性や、個人の状況によるリスクも考慮が必要です。信頼できるか、実績や評判をよく確認しましょう。 デザイン会社・広告代理店 デザイン会社や広告代理店は、グラフィックデザインやブランディング、マーケティング戦略に強みを持つことが多いことが強みです。企業のブランド構築や広告キャンペーンと連動したサイト制作、デザイン性を特に重視する場合に適しています。 Webサイトをより大きなプロジェクトの一部として位置づけたい場合に特に有効です。ただし、Web技術面が専門でない場合や、費用が高額になる傾向もあるので注意しましょう。Web制作の実績や体制、技術対応範囲を確認することが大切です。 失敗しない!Webデザイン外注先の選び方のポイント Webデザインの外注で後悔しないためには、デザインの質だけでなく、コミュニケーション能力や信頼性、得意分野、費用、アフターフォローなど、多角的な視点から評価し、自社に最適なパートナーを見つけ出すことが大切です。 選び方のポイントは、主に以下の5つを意識すると良いでしょう。 Point 1: 実績・ポートフォリオでデザインの質を確認する Point 2: 担当者のコミュニケーション能力と相性を見極める Point 3: 制作会社の得意な分野・領域を確認する Point 4: 見積もり内容の妥当性と契約条件を確認する Point 5: アフターフォロー・運用保守体制の有無を確認する Point 1: 実績・ポートフォリオでデザインの質を確認する 実績やポートフォリオを見て、自社の目指すイメージと合致するか、ターゲットに響くか、使いやすさは考慮されているかを確認しましょう。 可能であれば実績サイトを実際に操作してみることもおすすめです。また、自社と同業種や類似目的の実績があれば、より的確な提案が期待できます。ポートフォリオだけでは分からない詳細もヒアリングなどで確認すると良いでしょう。 Point 2: 担当者のコミュニケーション能力と相性を見極める 打ち合わせで要望を丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明してくれるか、質問への回答は的確かなどを確認し担当者のコミュニケーション能力を確認しましょう。 意見を真摯に受け止め、建設的な議論ができるかもポイントです。メールや電話のレスポンスも判断材料になります。「この人となら一緒に進められそうだ」と感じられるか、相性も大切にしましょう。 Point 3: 制作会社の得意な分野・領域を確認する 制作会社やデザイナーには、それぞれ得意なサイトの種類(EC、採用など)、業界、専門領域(SEO、システム開発など)があります。 集客重視ならSEOに強い会社、複雑な機能が必要なら開発力のある会社、といった視点で選びましょう。自社の要望を明確にし、それに最も適した専門性を持つパートナーを探すことがポイントです。 Point 4: 見積もり内容の妥当性と契約条件を確認する 複数の外注先から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。総額だけでなく、作業項目や工数などの内訳が明確か、含まれる作業範囲は妥当かを確認します。 安すぎる見積もりには注意が必要です。契約条件も重要で、納期、支払い条件、著作権、修正範囲、検収基準などをきちんと確認し、書面で残しましょう。不明点は納得できるまで質問し、安心してプロジェクトを任せられる契約を結ぶことで、後々のトラブルを減らせます。 Point 5: アフターフォロー・運用保守体制の有無を確認する ホームページは公開後も運用・保守が必要です。Webデザインの外注先を選ぶ際は、公開後のサポート体制を確認することが重要です。 バグ修正、サーバー管理、セキュリティ対策、更新サポート、アクセス解析など、どのようなサポートをどの範囲・費用で提供してくれるか事前に確認しましょう。 自社でどこまで管理できるかを考慮し、必要なサポートを提供してくれる外注先を選ぶことがポイントです。 まとめ Webデザインはホームページの成功に不可欠な要素ですが、専門性が求められます。そのため、Webデザインの外注は有力な選択肢と言えます。 外注には高いクオリティの確保やリソース節約といったメリットがある一方で、コストやノウハウ蓄積の課題、外注先の選定の難しさも存在します。 制作会社、フリーランス、デザイン会社といった外注先の特性を理解し、実績、コミュニケーション、得意分野、アフターフォローなどを慎重に比較検討することが、失敗しない外注先選びのポイントです。事例を見る -

コーポレートサイトのリニューアルは必要?その理由や実施時のポイントを解説!

時代の変化やビジネスの成長にともない、企業の顔であるコーポレートサイトにリニューアルの必要性を感じる場面も多いのではないでしょうか。しかしながら、リニューアルは本当に必要なのか、行う場合はどうすればいいのか分からなくて悩んでいる方も居ると思います。 この記事では、リニューアルが必要な理由から具体的な進め方、成功のポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。 コーポレートサイトのリニューアルが必要な理由とリスク コーポレートサイトのリニューアルは本当に必要なのでしょうか。また、現状維持を選択した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、リニューアルを検討すべき理由、達成すべき目的、そして放置することの危険性について解説します。 なぜリニューアルが必要? リニューアルで達成すべき目的とは? 放置は危険?リニューアルしないことで発生するリスク なぜリニューアルが必要? コーポレートサイトのリニューアルが必要となる主な理由は、デザインや技術の更新やビジネスの変化への対応です。 古いデザインは企業イメージを損ない、スマホ未対応や表示速度の遅延は機会損失につながります。また、事業内容の変更や新たなターゲット設定など、ビジネス戦略の変化に合わせてサイトも進化させる必要があります。 競合他社の動向も踏まえ、競争力を維持するためにもコーポレートサイトのリニューアルは重要と言えるでしょう。 リニューアルで達成すべき目的とは? コーポレートサイトのリニューアルで重要なのは「リニューアルを通じて何を達成したいか」という目的を明確にすることです。 例えば、ブランドイメージ向上、問い合わせ増加、採用強化、売上向上、業務効率化などが考えられます。目的が明確であれば、サイト設計やコンテンツ、機能選定、そして効果測定の指標も具体的に定まり、成果につながるリニューアルが実現しやすくなるでしょう。 放置は危険?リニューアルしないことで発生するリスク 古いコーポレートサイトを放置すると、さまざまなリスクが生じます。 デザインや情報の古さはブランドイメージを低下させ、訪問者に不信感を与えかねません。スマホ未対応のサイトや使いにくいサイトは機会損失を招き、潜在顧客を逃す可能性があります。 さらに、古いシステムはセキュリティ上の脆弱性により、情報漏洩やサイト改ざんのリスクが高まるので注意が必要です。 コーポレートサイトをリニューアルするメリット コーポレートサイトをリニューアルするメリットは、主に以下の5つです。 企業イメージ・ブランド価値の向上 ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上 SEO効果の改善・集客力向上 Webサイトの運用・更新効率の向上 セキュリティ対策の強化 企業イメージ・ブランド価値の向上 リニューアルによって最新のデザインや技術を取り入れ、企業の先進性や信頼性を効果的にアピールできます。 洗練されたデザインと、企業理念や強みを分かりやすく伝えるコンテンツは、訪問者に好印象を与え、ブランド価値を高められるでしょう。特に、初めて企業を知る潜在顧客や求職者にとって、魅力的なコーポレートサイトはポジティブな第一印象形成につながる要素と言えるでしょう。 ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上 リニューアルでUX(ユーザー体験)を向上させることは、訪問者の満足度を高め、サイトの目的達成に直結します。デバイスに合わせてレイアウトを変えるレスポンシブ対応、直感的なナビゲーション、高速なページ表示は必須とも言えるでしょう。 また、文字サイズや配色に配慮したアクセシビリティの高いデザインは、より多くのユーザーにとって使いやすいサイトを実現します。 SEO効果の改善・集客力向上 リニューアルは、SEO(検索エンジン最適化)を強化し集客力を高める絶好の機会です。例えば、モバイルファースト(スマホ表示を優先的に評価する仕組み)などの最新の検索エンジン評価基準に対応させることでSEO効果が向上します。 最新の評価基準に合わせたSEO施策をリニューアルに組み込むことで、持続的な集客基盤の構築が期待できるでしょう。 Webサイトの運用・更新効率の向上 HTMLやCSSの知識がなくてもWebコンテンツを追加・更新できるCMSを導入することで、Webサイトの運用・更新作業を大幅に効率化できます。 専門知識がない担当者でも、ブログ投稿やお知らせ更新、簡単な修正が容易になり、常に最新情報を発信できます。タイムリーな情報発信をすることで、コーポレートサイトを見た人の信用を得やすくなるでしょう。 セキュリティ対策の強化 コーポレートサイトのリニューアルに合わせて、セキュリティ対策も強化できます。 常時SSL化(HTTPS対応)は必須とも言える対策であり、CMSやプラグインは常に最新の状態に保つことが基本です。企業の信頼性を維持し、事業継続性を確保するために、徹底したセキュリティ対策をしましょう。 コーポレートサイトをリニューアルするデメリット コーポレートサイトをリニューアルするデメリットは、主に以下の3つです。 費用(コスト)が発生する リニューアルが失敗するリスクがある 移行作業に伴うトラブル発生の可能性がある 費用(コスト)が発生する コーポレートサイトのリニューアルには、企画・設計、デザイン、開発、コンテンツ制作など、さまざまな工程で費用が発生します。 サイトの規模や機能の複雑さ、依頼する制作会社によって費用は大きく変動しますが、多いときは数百万円単位になることもあるでしょう。リニューアルの目的と期待効果を明確にし、費用対効果を十分に検討してリニューアル内容を決めた上で、計画的な予算策定を行うことがポイントです。 リニューアルが失敗するリスクがある 時間とコストをかけても、リニューアルによって期待した成果が出るとは限りません。 目的のあいまいさ、要件定義の不備、制作会社とのミスマッチ、UXやSEOの軽視などが主な原因です。事前の計画と適切なプロジェクト管理で、これらのリスクを回避することが重要です。 移行作業に伴うトラブル発生の可能性がある 旧サイトから新サイトへの移行作業には、トラブルのリスクがともないます。 コンテンツやデータの移行漏れ・ミス、URL変更に伴うリダイレクト設定(旧サイトから自動的に移動する仕組み)の不備は、SEO評価の低下やリンク切れを招く可能性があります。 また、サーバー設定ミスによる表示不具合やサーバーダウンも考えられます。綿密な移行計画とテスト、公開後のチェック体制を整えることが大切です。 失敗しない!コーポレートサイトリニューアルの進め方【7ステップ】 コーポレートサイトのリニューアルを成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、失敗リスクを最小限に抑え、着実に成果を出すための具体的な7つのステップを解説します。 STEP1: 現状分析と課題特定 STEP2: 目的・目標(KPI)設定と要件定義 STEP3: 制作会社の選定と比較検討 STEP4: サイト設計(情報構造・ワイヤーフレーム作成) STEP5: デザイン制作とコンテンツ準備 STEP6: コーディング・開発・CMS構築 STEP7: テスト・公開・旧サイトからの移行 STEP1: 現状分析と課題特定 リニューアルの第一歩は、現状サイトの課題を正確に把握することです。 アクセス解析ツールでアクセス数やユーザー行動を分析し、ユーザーアンケートやヒアリングで生の声を集めましょう。また、競合サイトと比較分析することで、自社の強み・弱みや改善点が見えてきます。 これらの客観的なデータと社内の課題感を照らし合わせ、リニューアルで解決すべき具体的な課題を特定しましょう。この分析が後の工程の質を高める土台となります。 STEP2: 目的・目標(KPI)設定と要件定義 現状課題に基づき、リニューアルの最終的な目的とそのための中間目標を具体的に設定しましょう。目的はビジネスゴールに沿ったものとし、KPIは測定可能な数値目標とします。 次に、目的達成のために必要なターゲット、コンテンツ、機能を洗い出す「要件定義」を行います。必要なページ構成、コンテンツ内容、機能などを明確化することで、後の手戻りを防ぎ、プロジェクトを円滑に進める基盤となるでしょう。 STEP3: 制作会社の選定と比較検討 実績を確認し、自社の目的(デザイン、機能、集客など)に合った強みを持つ会社を選びましょう。 ある程度絞り込んだら、複数の会社から提案と見積もりを取り、内容、費用、担当者との相性を比較検討します。のちのトラブルを防ぐため、契約前に契約範囲やスケジュール、納品物などを書面で確認することが重要です。 STEP4: サイト設計(情報構造・ワイヤーフレーム作成) サイトの骨格となる情報構造(サイトマップ)と画面レイアウト(ワイヤーフレーム)を作成します。 情報構造では、ユーザーが迷わず情報にたどり着けるページ階層とナビゲーションを設計します。ワイヤーフレームでは、各ページに配置する要素(テキスト、画像、ボタンなど)とその位置を定義し、情報の優先順位や導線を確認しましょう。 STEP5: デザイン制作とコンテンツ準備 サイトの「見た目」となるデザインと「中身」となるコンテンツを準備します。 デザインは、ブランドイメージを反映させつつ、ターゲットユーザーに響くコンセプトに基づき作成します。 同時に、掲載する文章、写真、動画などのコンテンツを作成・準備します。既存コンテンツは情報を更新・修正し、新規コンテンツは計画的に作成を進めましょう。両者を連携させ、コーポレートサイト全体の質を高めることが求められます。 STEP6: コーディング・開発・CMS構築 設計図に基づき、Webサイトを実際に構築します。 この工程では、デザインをHTML/CSS/JavaScriptなどでコーディングします。CMSを導入する場合は、インストールやカスタマイズを行います。 問い合わせフォームなど、要件定義で決めた各種機能もこの段階で実装・開発します。正確なコーディングと開発は、サイトの表示速度や動作、SEO評価にも影響します。専門的な知識と技術がない場合は、専門家に任せることがおすすめです。 STEP7: テスト・公開・旧サイトからの移行 サイト公開前に徹底的なテストを実施します。 各種ブラウザ・デバイスでの表示確認、機能動作テスト、誤字脱字チェック、セキュリティ確認などを行いましょう。問題がなければ、サーバーへデータをアップロードし、ドメイン設定を行い、公開します。 旧サイトからの移行では、適切なリダイレクト設定(自動転送の設定)が必須です。公開後もアクセス解析ツールを設定し、サイト状況を監視、不具合がないか注意深く確認しましょう。 成果を最大化!コーポレートサイトリニューアルのポイント リニューアルを単なる刷新で終わらせず、成果につなげるためには、いくつかの重要なポイントがあります。主なポイントは以下の5つです。 ブランド価値とユーザー体験(UX)を高めるデザインを目指す ユーザーニーズを満たし、高品質なコンテンツを作る 目的の達成に必要な機能を厳選して実装する SEO対策で検索順位の向上を目指す セキュリティ対策を徹底する ブランド価値とUX(ユーザー体験)を高めるデザインを目指す サイトデザインは、企業らしさを伝え、ブランド価値を高めると同時に、ユーザーが快適に利用できるUXを実現する必要があります。 ターゲットを意識し、直感的な操作性、分かりやすいナビゲーション、モバイル対応、アクセシビリティなどに配慮したデザインが求められます。 見た目の美しさだけでなく、ブランド表現と使いやすさを両立させた、戦略的なデザインを目指すことが長期的な成果につながるでしょう。 ユーザーニーズを満たし、高品質なコンテンツを作る 魅力的なデザインでも、コンテンツの質が低ければ成果にはつながりません。 ターゲットユーザーのニーズを理解し、それに応える価値ある情報(製品詳細、ノウハウ、事例、お客様の声など)を提供することが不可欠です。また、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を意識し、分かりやすく魅力的な表現を心がけることもポイントです。さらに、定期的な情報更新と継続的な発信を続けることで、コーポレートサイトの価値を高められるでしょう。 目的の達成に必要な機能を厳選して実装する 多くの機能を追加しようとすると、コストが増加してしまいます。 リニューアルの目的(問い合わせ増、採用強化など)達成に本当に必要な機能は何かを慎重に見極め、厳選して実装することが重要です。 問い合わせフォーム、資料ダウンロード、エントリーフォームなど、目的達成に貢献する機能を、費用対効果とユーザー利便性を考慮して選びましょう。将来的な拡張性も視野に入れることもポイントです。 SEO対策で検索順位の向上を目指す リニューアルしたコーポレートサイトをターゲットユーザーに見つけてもらうため、SEO対策は不可欠です。 キーワードリサーチに基づき、タイトル、見出し、コンテンツ内にキーワードを適切に配置しましょう。質の高いコンテンツ作成、内部リンク最適化、画像ALT設定、XMLサイトマップ送信、構造化データ実装なども重要です。 セキュリティ対策を徹底する 企業の信頼を守るためには、サイトのセキュリティ対策も重要です。 常時SSL化(HTTPS対応)は必須とも言えるでしょう。CMSやプラグインは常に最新版へ更新し、脆弱性を放置しないようにしましょう。 また、複雑なパスワード管理、WAF導入、定期的なバックアップと復旧手順の確認も大切です。可能であれば脆弱性診断を実施して潜在リスクを早期発見し、対処する体制を整えておきましょう。 まとめ コーポレートサイトのリニューアルは、単なる改修ではなく、ビジネス成長を加速させる戦略的投資です。 成功には、現状課題の把握、明確な目的・目標設定、そして計画的な実行が不可欠となります。デザイン、コンテンツ、機能、SEO、セキュリティといった各要素を、目的達成のために最適化していきましょう。事例を見る -

ホームページ制作におけるトラブルとは?よくあるパターンと予防策を解説!

ホームページは、現代ビジネスにおける企業の顔であり、顧客との重要な接点です。集客、ブランディング、採用など多くの用途で使用されています。一方で、ホームページの制作にはさまざまなトラブルが潜んでいます。 この記事では、ホームページ制作で起こりがちなトラブルの事例と、それらを未然に防ぐための対策を解説しますので、ぜひ参考にしてください。 トラブルが発生する原因を理解し適切な対策を講じることで、ビジネスの成功につながる価値あるホームページを制作できるでしょう。 ホームページ制作でよくあるトラブルとその原因 はじめに、特に多く見られる「費用」「納期」「品質」「コミュニケーション」「運用・保守」に関するトラブルとその原因を解説していきます。 費用に関するトラブル 費用に関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 想定外の追加費用が発生した 見積もり内容が不明瞭だった 支払いタイミングで認識違いが発覚した 想定外の追加費用が発生した よくある費用関係のトラブルの1つ目は、制作途中で当初の見積もりにはなかった費用が請求されるケースです。 主な原因は、初期の要件定義不足や、制作途中での仕様変更・機能追加です。例えば、後から複雑な機能の追加要望が出たり、デザイン修正が契約の範囲を超えたりした場合に追加費用が発生します。また、サーバー費用やドメイン費用、有料素材のライセンス費用などが見積もりに含まれていないこともあります。 見積もり内容が不明瞭だった 見積書に「ホームページ制作一式」といったあいまいな記載しかなく、具体的な作業内容や単価が不明瞭な場合、トラブルの原因になることがあります。 例えば、スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)や基本的なSEO設定、修正対応が別途オプション扱いだったため追加で料金がかかった、というケースが考えられます。 支払いタイミングで認識違いが発覚した ホームページ制作費用の支払いタイミングや条件について認識が異なっているとトラブルになることがあります。 例えば、クライアントは「公開後に全額を支払う」と考えていても、制作会社は「デザイン確定時に中間金、サーバーアップ時に残金」という契約条件だった、というケースです。 契約書に記載があっても、確認不足や説明不足から認識のずれが生じてしまうこともあるでしょう。 納期に関するトラブル プロジェクトの遅延はビジネスチャンスの損失に直結するため、納期に関するトラブルは避けたいものです。スケジュールの遅れはさまざまな要因で引き起こされます。納期に関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 連絡なく納期が遅延した スケジュールが形骸化していた 素材提供が遅れたことによってスケジュールが遅延した 連絡なく納期が遅延した 制作会社から連絡がないまま納期を過ぎてしまうことも、ありがちなケースの1つです。連絡がされなかったことにより、クライアントが公開に合わせて準備していた施策に影響が出てしまうこともあるでしょう。 原因は、主に制作側のリソース不足や管理の甘さ、想定外の機材トラブルなどです。 スケジュールが形骸化していた 最初に詳細なスケジュールが作られても、実際には機能せず遅延していくケースがあります。 原因は、非現実的な計画や、進行に合わせた見直し不足です。各工程の作業時間見積もりが甘かったり、クライアントの確認時間が考慮されていなかったりすると、計画通りに進まないことがあります。また、コミュニケーション不足で進捗共有や課題解決が行われないことも一因です。 素材提供が遅れたことによってスケジュールが遅延した ホームページ制作では、クライアントが素材(テキスト、写真、ロゴなど)を準備する場合も少なくありません。これらの提供が遅れてしまうと、制作全体のスケジュール遅延につながるトラブルが発生します。 素材がそろわないと制作会社が作業を進められない工程も多く、特にデザインやコーディング段階で影響が発生しがちです。 品質に関するトラブル 完成したホームページが期待した品質に達していない、あるいは要望と異なる仕上がりになっている、といった品質に関するトラブルもありがちなパターンです。 品質に関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 デザインがイメージと異なった 要望した機能が実装されていなかった スマホ表示(レスポンシブデザイン)が崩れていた デザインがイメージと異なった 「完成デザインがイメージと違う」「参考サイトと雰囲気が異なる」といった認識のズレも、よくあるトラブルです。 原因は、クライアントの抽象的なイメージを制作会社が具体的に理解できなかったこと、またはクライアントが要望をうまく言語化できなかったことにあります。色味、レイアウト、フォントなど、デザイン要素は多岐にわたるため、正確な伝達は容易ではありません。 要望した機能が実装されていなかった 「依頼したはずの機能がない」「特定の検索機能が付いていない」など、合意したはずの機能が実装されていないトラブルも発生しがちです。また、仕様変更が正確に反映されなかったケースも考えられます。 要件定義があいまいだったり、仕様が正確に伝わっていなかったりすることが主な原因です。 スマホ表示(レスポンシブデザイン)が崩れていた 「PCではきれいなのにスマホで見るとレイアウトが崩れる」「スマートフォンでボタンが押しにくい」といったレイアウトに関するトラブルもまだまだ少なくありません。 原因は、制作側のテスト不足や、多様なデバイスへの配慮不足です。特に予算や納期が厳しい場合、十分なテスト工数が確保されないことがあり、トラブルにつながるおそれがあります。 コミュニケーションに関するトラブル ホームページ制作は、クライアントと制作会社が密に連携して進めるため、コミュニケーションがスムーズでないとさまざまな問題を引き起こすことがあります。 コミュニケーションに関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 担当者と連絡が取りづらかった 報告・連絡・相談が不足していた 「言った言わない」の水掛け論になってしまった 担当者と連絡が取りづらかった 「担当者にメールしても返信が遅い」「電話がつながらない」といった連絡を取りづらい状況になってしまうことも、よくあるパターンの1つです。 主な原因は、担当者の多忙や社内体制の不備などです。連絡が滞ると、確認事項への回答遅延や緊急修正への対応不可など、遅延や品質低下に直結する可能性があります。 報告・連絡・相談が不足していた プロジェクトの進捗や問題点に関する「報告・連絡・相談」が不足すると、クライアントは状況を把握できず、後で大きな問題に発展する可能性があります。 例えば、仕様の確認不足で間違えたまま作業を進めてしまい手戻りが発生するケースなどです。 主な原因としては、制作側の思い込みや勘違い、クライアント側の受け身姿勢が原因となって発生することがあります。 「言った言わない」の水掛け論になってしまった 打ち合わせでの決定事項などについて、後になって「言った言わない」のトラブルが発生することもあります。主に口頭でのコミュニケーションに頼り、記録を残していない場合に起こりやすいトラブルです。 電話や対面での打ち合わせは記録が残らないため、認識のズレが生じやすくなることが主な原因です。 運用・保守に関するトラブル ホームページは完成・公開したら終わりではなく、安定的な運用や更新・保守が不可欠です。そのため、公開後にトラブルが発生することもあります。 運用・保守に関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 納品後の修正に対応してくれなかった 保守費用が高額だった セキュリティ対策が不十分だった 納品後の修正に対応してくれなかった 公開後、軽微な修正が必要になることはよくありますが「納品後は対応してくれない」「修正に高額な費用を請求された」といったトラブルも少なくありません。 これは、契約段階で納品後の保証期間や修正対応の範囲、費用について明確に取り決めていなかったことが主な原因です。制作会社によっては別途保守契約が必要な場合や、保証期間が短い場合もあります。 保守費用が高額だった 請求書を見てから保守費用が「高すぎる」「内容に見合わない」と感じてトラブルになるケースもあるでしょう。 主な原因は、契約内容が不透明なままだったり、比較検討せずに契約したりしたことです。また、保守の内容が明確に記載されていても正しく理解していなかった場合にもトラブルになるかもしれません。 セキュリティ対策が不十分だった 不正アクセスやマルウェア感染、サイト改ざんといったセキュリティインシデントは、企業の信用を大きく損なう深刻なトラブルです。 制作段階での対策不足や、公開後の継続的なメンテナンスの怠りが主な原因となります。また、制作会社がコスト削減のために最低限の対策しかしていなかったり、保守契約にアップデートが含まれていなかったりする可能性もあるでしょう。 トラブルを未然に防ぐ!ホームページ制作の事前準備とチェックポイント ここまで見てきたようなホームページ制作でのトラブルを回避するには、制作開始前の準備とプロジェクト進行中のチェックが極めて重要です。 ここでは、トラブルを未然に防ぐためにクライアント側が特に注意すべき事前準備とチェックポイントを解説します。これらを押さえることで、制作会社との良好な関係を築き、スムーズな進行と期待したとおりの成果を実現できるでしょう。 目的やターゲット、要件を明確にする ホームページ制作成功の第一歩は、「なぜ作るのか(目的)」「誰に届けたいのか(ターゲット)」「何を達成したいのか(ゴール・要件)」を明確にすることです。 これらがあいまいだと、デザインの方向性が定まらず、必要な機能が漏れるなど、トラブルの原因になります。 目的、ターゲット、ゴール、必須要件(機能、コンテンツ)を具体的に言語化し、資料にまとめて制作会社と共有することが、認識のずれを防ぐ上で必要不可欠です。 見積もり内容を発注前に精査する 提示された見積書は、契約前に隅々まで確認することが費用トラブル防止のポイントです。 総額だけでなく、どのような作業が含まれ、それぞれにどれくらいの費用がかかるのか、その内訳をしっかり確認しましょう。「一式」などのあいまいな表現や、オプション扱いの可能性のある項目(レスポンシブ対応、SEO設定、素材費など)には注意が必要です。 追加費用が発生する条件も確認しましょう。不明な点は遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めることが大切です。 丸投げせず定期的に確認をする体制にする 制作会社に依頼した場合でも「丸投げ」にせず、クライアント側も主体的に関与し、定期的に進捗や制作物を確認することがポイントです。 任せきりにすると、認識のずれに気づかず、完成間近で問題が発覚し、修正困難や追加費用・遅延につながる可能性があります。ワイヤーフレーム、デザインカンプ、テスト段階など、主要工程ごとに制作会社と連携し、確認・フィードバックを行う機会を設けましょう。 素材の準備について取り決めをしておく クライアント側で用意する素材(テキスト、写真など)の準備遅れは、プロジェクト遅延の大きな要因です。そのため、プロジェクト開始前に、必要な素材リストとその提出期限、責任分担(クライアント/制作会社)を明確に取り決めておくことが非常に重要です。 写真のサイズや解像度、テキストの雰囲気の指定なども事前に打ち合わせておきましょう。 契約内容を徹底的に確認する トラブルの多くは契約内容の確認不足に起因します。契約締結前に、契約書のすべての条項に目を通し、内容を正確に理解することが大切です。 特に確認すべきは、作業範囲、納品物仕様、納期、支払い条件、権利帰属、検収条件、保証・保守内容、契約解除条件、免責事項です。不明な点や理解しにくい箇所は、制作会社に説明を求めるか、専門家に相談しましょう。 信頼できるホームページ制作会社を選定する 費用だけでなく、これまでの制作実績、得意分野、提案力、コミュニケーションの質、管理体制、見積もりの透明性などを多角的に評価しましょう。 会社のWebサイトを見るだけでなく、直接担当者と会い、話を聞くことがポイントです。担当者の対応や説明内容が判断材料になります。 判断する際は、紹介や評判、比較サイトなども参考にしつつ、複数の候補を比較検討しましょう。時間と手間をかけて慎重に選定することが、結果的にスムーズな進行と満足のいく成果につながります。 密なコミュニケーションでトラブルを回避しよう ホームページ制作は重要なビジネス投資ですが、費用、納期、品質、コミュニケーション、運用・保守においてトラブルが発生するリスクがあります。これらの多くは、事前の準備不足や確認漏れ、コミュニケーション不足が原因です。 トラブルを回避するには、クライアント自身がプロジェクトに主体的に関与することが不可欠です。目的・ターゲット・要件の明確化、見積もり内容の精査、定期的な確認体制、素材準備の取り決め、契約内容の徹底確認、そして信頼できる制作会社の慎重な選定が求められます。 これらのポイントを押さえることで、制作会社との良好な関係を築き、問題を未然に防げるでしょう。事例を見る