ウェブデザインは外注すべき?メリット・デメリットや外注先別の特徴を解説

ホームページは企業の顔であり、その印象を左右するのがWebデザインです。しかし、デザインには専門知識が必要なため、Webデザインを外注するか内製するかで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、Webデザインの外注に関する基礎知識やメリット・デメリット、外注先の選び方の種類と特徴を解説します。また、外注先の選び方のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

Webデザインを外注するための基礎知識

ホームページ制作でWebデザインの外注を考える前に、基本的な知識を押さえることが大切です。ここでは、基礎知識を以下の3つの観点から解説していきます。

- ホームページ制作におけるWebデザインの重要性

- なぜWebデザインを外注するのか?主な理由と目的

- Webデザイン外注で依頼できること・できないこと

ホームページ制作におけるWebデザインの重要性

Webデザインは、単に見た目を整えるだけでなく、ホームページの成果を左右する重要な要素です。企業のブランドイメージを視覚的に伝え、訪問者に信頼感を与える役割を担います。

また、直感的で使いやすいナビゲーションやレイアウトは、ユーザー体験(UX)を向上させ、サイトからの離脱を防げるでしょう。さらに、魅力的なデザインや効果的なCTA(行動喚起)は、問い合わせや購入といったコンバージョン率(CVR)にも影響します。

なぜWebデザインを外注するのか?主な理由と目的

多くの企業がWebデザインの外注を選ぶ主な理由は、社内に専門知識やスキルを持つ人材が不足しているためです。

質の高いデザインを実現するには、専門的なスキルが必要です。また、社内リソースをコア業務に集中させ、業務効率化を図る目的もあるでしょう。ホームページ制作には多くの時間と労力がかかるため、外部委託は有効な手段です。

そのほか、客観的な視点や新しいアイデアを取り入れ、より戦略的で効果的なWebデザインを目指したいという事情も外注を検討する動機となるでしょう。

Webデザインの外注で依頼できること・できないこと

Webデザインの外注では、サイトのデザインコンセプト策定、ワイヤーフレーム(レイアウトを線や図形で示したもの)作成、ビジュアルデザイン制作、そしてHTML/CSSなどを用いたコーディング(実装)作業を依頼できます。

またコンテンツの作成・管理を効率化するCMSの導入やカスタマイズ、さまざまなデバイスに合わせてレイアウトを最適化するレスポンシブ対応も一般的です。また、制作会社によってはロゴやバナーなどのグラフィック制作も依頼できます。

一方で、サイト全体の戦略策定、コンテンツのライティング、写真・動画制作、サーバー管理、公開後の継続的なSEO対策やアクセス解析といった運用業務は、別途依頼の場合や対応不可の場合があります。

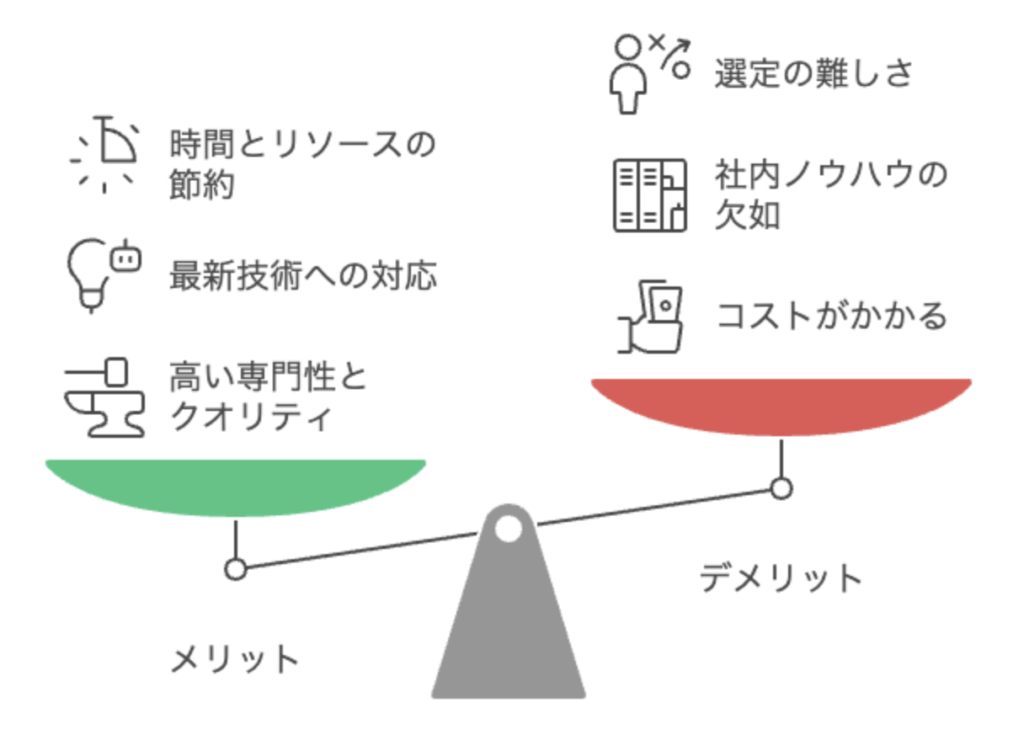

Webデザインを外注するメリット・デメリット

Webデザインの外注には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。メリット・デメリットを理解し、自社の状況と照らし合わせることで、外注が本当に必要か、どのように外注を進めるべきかを判断する手助けとなるでしょう。

次項で、メリットとデメリットを解説します。

Webデザイン外注の5つのメリット

Webデザインの外注における主なメリットは、以下の5つです。

- 高い専門性とクオリティの確保

- 最新技術やデザイントレンドへの対応

- 時間とリソースの節約

- 客観的な視点と新たなアイデアの導入

- 制作スピードの向上

高い専門性とクオリティの確保

Webデザイン外注の最大のメリットは、プロによる高い専門性とクオリティです。

Webデザイナーや制作会社は、デザインの基礎知識に加え、UI/UXデザインに関する深い知見を持っています。さらに、ターゲットユーザーを理解し、使いやすく魅力的なデザインを創り出すスキルと経験もあります。

これにより、単に見た目が良いだけでなく、ビジネスの目標達成に貢献する効果的なホームページを実現できる可能性が高まるでしょう。

最新技術やデザイントレンドへの対応

Web業界の技術やデザイントレンドは、レスポンシブ対応、表示速度最適化、アクセシビリティ配慮など、年々高度化しています。これらの最新動向を社内で追随するのは大変かもしれません。

一方で、専門の制作会社やデザイナーは常に情報を収集し、スキルアップを図っています。そのため、最新の技術や知識、トレンドを学んでいる専門家にWebデザインを外注することで、これらを反映し、時代に即した競争力のあるホームページを構築可能になることがメリットです。

時間とリソースの節約

Webデザインには多くの時間と労力が必要です。コンセプト策定からデザイン、コーディング、テストまで、社内で行うと担当者の負担が大きくなります。

Webデザインの外注を選択すれば、これらの制作に関わる時間と社内リソースを大幅に節約できます。これにより、社内担当者は企画の方向性決定やコア業務に集中でき、プロジェクト全体の効率化につながるでしょう。

客観的な視点と新たなアイデアの導入

社内だけで制作を進めると、どうしても視野が狭くなりがちです。Webデザイン外注を利用すると、外部の専門家による客観的な視点と、それに基づいた新たなアイデアを取り入れられる点がメリットです。

制作会社やデザイナーは多様な業界の経験から、市場トレンドや競合状況を踏まえた提案をしてくれます。自社だけでは思いつかなかったデザインコンセプトや機能、コンテンツの見せ方など、既存の枠にとらわれない、より効果的なホームページ構築のきっかけが得られるでしょう。

制作スピードの向上

ビジネスでは、新サービス開始やキャンペーンに合わせて、迅速なサイト公開が求められることもあるでしょう。制作スキルを持った専門家にWebデザインを任せることで、制作スピードを向上させられることも外注のメリットです。

制作会社や経験豊富なフリーランスは、確立された制作フローと専門スキルにより、効率的にプロジェクトを進行できます。チーム体制や効率化のノウハウにより、タイトなスケジュールにも対応しやすくなるでしょう。

Webデザイン外注の3つのデメリット

一方で、Webデザインの外注には考慮すべきデメリットも存在します。主に以下の3つのデメリットが挙げられます。

- コスト(費用)がかかる

- 社内ノウハウが蓄積しにくい

- 外注先を選定する難しさとミスマッチするリスク

コスト(費用)がかかる

Webデザインの外注の最も分かりやすいデメリットは、費用が発生することです。プロに依頼する場合、その専門性や工数に見合った対価が必要です。サイトの規模や機能、デザインの複雑さによって費用は大きく変動し、数十万円から数百万円以上かかることもあります。

初期費用だけでなく、公開後の修正や更新にも別途費用が発生することも少なくありません。予算が限られている企業にとっては、このコスト負担が外注をためらう要因となることもあるでしょう。

社内ノウハウが蓄積しにくい

制作プロセスを完全に外部に委託すると、社内にWebデザインやサイト構築に関する知識や経験が蓄積しにくいというデメリットがあります。

デザインの意図や技術的な詳細が共有されにくく、簡単な更新作業も外注頼みになる可能性がある点もデメリットと言えるでしょう。また、将来的に内製化を検討する際にも、知見不足が障壁となることも考えられます。

外注先を選定する難しさとミスマッチするリスク

自社に最適なWebデザイン外注先を見つけるのは容易ではありません。得意分野やスキル、料金体系もさまざまです。選定を間違えると、期待した品質が得られなかったり、コミュニケーションがうまくいかなかったりしてトラブルになるリスクがあります。

選定する際は、実績だけでなく、担当者との相性や提案内容も慎重に評価することが重要です。また、契約前に業務範囲や責任の所在を明確にすることも、後のトラブルを防ぐ上で大切なポイントです。

Webデザインの外注先の種類と特徴

Webデザインの外注先は、大きく分けると「ホームページ制作会社・Web制作会社」「フリーランスのWebデザイナー」「デザイン会社・広告代理店」の3種類があります。

各タイプの特徴を理解し、自社にとって最適なパートナーを見つけることが、外注を成功させるためのポイントです。

| 外注先の種類 | 特徴 | 適しているケース | 注意点 |

| ホームページ制作会社・Web制作会社 | 企画・デザイン・開発・運用までワンストップで対応。各分野の専門スタッフが在籍し、組織力が高い。実績も豊富で信頼性がある。 | 大規模サイト、複雑な案件、安定した品質を求める場合。 | 費用は高めになりがち。依頼内容に応じて適切な会社選びが必要。 |

| フリーランスのWebデザイナー | コストを抑えやすく、直接コミュニケーションが取りやすい。専門性が高ければ高品質なデザインも期待できる。 | 小規模サイト、デザイン部分のみの依頼、コスト重視の案件。 | 品質にばらつきがある可能性。信頼性や実績の確認が必須。 |

| デザイン会社・広告代理店 | ブランディングや広告、グラフィックに強み。マーケティング戦略と連動したデザイン性重視のサイト制作が可能。 | 企業ブランディング重視、広告キャンペーン連動型サイト、戦略性を重視する場合。 | Webの技術面が弱い場合もあり。費用が高額になりやすいので実績や体制を事前に確認すること。 |

| 失敗しない外注先の選び方 | 信頼性、コミュニケーション、実績、得意分野、費用、アフターフォローの観点から比較検討を行い、自社に最適なパートナーを選ぶことが重要。 | 目的に合った外注先を冷静に選定する場合全般。 | 価格や実績だけで選ばず、トータルで評価することが後悔しないポイント。 |

ホームページ制作会社・Web制作会社

ホームページ制作会社は、Webサイト制作全般を専門とし、企画からデザイン、開発、運用までワンストップで対応できる総合力が強みです。

各分野の専門スタッフが在籍し、チームで対応するため、大規模サイトや複雑な案件、安定した品質を求める場合に適しています。

多様な実績を持ち、特定の分野に強みを持つ会社もあります。フリーランスに比べ費用は高めになる傾向がありますが、信頼性や組織的な対応力が期待できるでしょう。

フリーランスのWebデザイナー

フリーランスのWebデザイナーは個人で活動しており、一般的に制作会社より費用を抑えやすく、直接コミュニケーションを取りやすい点がメリットです。

特定のデザインスタイルやスキルに特化している場合もあり、求める専門性と合致すれば高い品質が期待できます。そのため、小規模サイトやデザインのみの依頼に適しています。

一方で、品質や対応範囲にばらつきが出る可能性や、個人の状況によるリスクも考慮が必要です。信頼できるか、実績や評判をよく確認しましょう。

デザイン会社・広告代理店

デザイン会社や広告代理店は、グラフィックデザインやブランディング、マーケティング戦略に強みを持つことが多いことが強みです。企業のブランド構築や広告キャンペーンと連動したサイト制作、デザイン性を特に重視する場合に適しています。

Webサイトをより大きなプロジェクトの一部として位置づけたい場合に特に有効です。ただし、Web技術面が専門でない場合や、費用が高額になる傾向もあるので注意しましょう。Web制作の実績や体制、技術対応範囲を確認することが大切です。

失敗しない!Webデザイン外注先の選び方のポイント

Webデザインの外注で後悔しないためには、デザインの質だけでなく、コミュニケーション能力や信頼性、得意分野、費用、アフターフォローなど、多角的な視点から評価し、自社に最適なパートナーを見つけ出すことが大切です。

選び方のポイントは、主に以下の5つを意識すると良いでしょう。

- Point 1: 実績・ポートフォリオでデザインの質を確認する

- Point 2: 担当者のコミュニケーション能力と相性を見極める

- Point 3: 制作会社の得意な分野・領域を確認する

- Point 4: 見積もり内容の妥当性と契約条件を確認する

- Point 5: アフターフォロー・運用保守体制の有無を確認する

Point 1: 実績・ポートフォリオでデザインの質を確認する

実績やポートフォリオを見て、自社の目指すイメージと合致するか、ターゲットに響くか、使いやすさは考慮されているかを確認しましょう。

可能であれば実績サイトを実際に操作してみることもおすすめです。また、自社と同業種や類似目的の実績があれば、より的確な提案が期待できます。ポートフォリオだけでは分からない詳細もヒアリングなどで確認すると良いでしょう。

Point 2: 担当者のコミュニケーション能力と相性を見極める

打ち合わせで要望を丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明してくれるか、質問への回答は的確かなどを確認し担当者のコミュニケーション能力を確認しましょう。

意見を真摯に受け止め、建設的な議論ができるかもポイントです。メールや電話のレスポンスも判断材料になります。「この人となら一緒に進められそうだ」と感じられるか、相性も大切にしましょう。

Point 3: 制作会社の得意な分野・領域を確認する

制作会社やデザイナーには、それぞれ得意なサイトの種類(EC、採用など)、業界、専門領域(SEO、システム開発など)があります。

集客重視ならSEOに強い会社、複雑な機能が必要なら開発力のある会社、といった視点で選びましょう。自社の要望を明確にし、それに最も適した専門性を持つパートナーを探すことがポイントです。

Point 4: 見積もり内容の妥当性と契約条件を確認する

複数の外注先から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。総額だけでなく、作業項目や工数などの内訳が明確か、含まれる作業範囲は妥当かを確認します。

安すぎる見積もりには注意が必要です。契約条件も重要で、納期、支払い条件、著作権、修正範囲、検収基準などをきちんと確認し、書面で残しましょう。不明点は納得できるまで質問し、安心してプロジェクトを任せられる契約を結ぶことで、後々のトラブルを減らせます。

Point 5: アフターフォロー・運用保守体制の有無を確認する

ホームページは公開後も運用・保守が必要です。Webデザインの外注先を選ぶ際は、公開後のサポート体制を確認することが重要です。

バグ修正、サーバー管理、セキュリティ対策、更新サポート、アクセス解析など、どのようなサポートをどの範囲・費用で提供してくれるか事前に確認しましょう。

自社でどこまで管理できるかを考慮し、必要なサポートを提供してくれる外注先を選ぶことがポイントです。

まとめ

Webデザインはホームページの成功に不可欠な要素ですが、専門性が求められます。そのため、Webデザインの外注は有力な選択肢と言えます。

外注には高いクオリティの確保やリソース節約といったメリットがある一方で、コストやノウハウ蓄積の課題、外注先の選定の難しさも存在します。

制作会社、フリーランス、デザイン会社といった外注先の特性を理解し、実績、コミュニケーション、得意分野、アフターフォローなどを慎重に比較検討することが、失敗しない外注先選びのポイントです。

関連記事

-

ホームページを制作するメリットとは?目的別の例付きで解説!

ホームページは現代ビジネスに不可欠とも言えるツールです。この記事では、ホームページ制作が必要な理由や、もたらすメリット、具体例、メリットを最大化するためのポイントを解説します。 また、ホームページを制作するデメリットも紹介しますので、ホームページを制作すべきか判断する際の参考にしてください。 なぜホームページ制作が重要なのか? インターネットでの情報収集が当たり前になったいま、ホームページは企業の「顔」であり、信頼性の基盤です。ホームページは、24時間365日、世界中に情報を発信できるデジタル上の拠点として、潜在顧客との接点を生み出します。 きちんと作られたホームページは、企業の信頼性を証明し、ブランドイメージを高め、競合との差別化を図る上で欠かせません。情報発信、顧客コミュニケーション、採用活動など多岐にわたる活用が可能であり、持たないことはビジネスチャンスの損失につながると言っても過言ではないほど、重要なものになっています。 ホームページ制作が生み出す6つのメリット ホームページ制作が生み出す主要なメリットは、以下の6つです。 企業の信頼性・ブランドイメージの向上 新規顧客獲得・集客力の強化 既存顧客との関係構築・顧客満足度向上 採用活動における求職者へのアピール効果 情報発信力の向上 業務効率化・コスト削減 次項から、これらの各メリットについて詳しく解説していきます。 企業の信頼性・ブランドイメージの向上 公式ホームページは、企業の信頼性を証明する重要な要素です。消費者は、取引前にWebサイトで企業情報を確認する傾向にあります。会社概要や事業内容などの基本情報を明記することで、透明性を示し安心感を与えられるでしょう。 プロフェッショナルなデザインや一貫したブランディングは、企業のイメージを高め、製品やサービスへの期待感を高めます。また、導入事例や顧客の声などの情報は、客観的な評価として信頼性をさらに補強します。 新規顧客獲得・集客力の強化 ホームページは、時間や場所に縛られず潜在顧客にアプローチできる強力な集客ツールです。適切なSEO対策により、検索エンジンからの自然流入を増やし、見込み客をサイトへ誘導します。 例えば、「地域名+業種」での上位表示は来店促進につながるでしょう。また、Web広告との連携で、より的確なターゲットにアプローチすることも可能です。 既存顧客との関係構築・顧客満足度向上 ホームページは、既存顧客との関係を深め、満足度を高めるためにも役立ちます。 FAQやサポート情報を提供することで、顧客の問題解決をサポートし、問い合わせ対応の負担を軽減できます。また、会員限定コンテンツや特典は、顧客のロイヤリティ向上につながるでしょう。 採用活動における求職者へのアピール効果 ホームページは、採用活動において企業の魅力を伝え、求職者の応募意欲を高める重要なツールです。 多くの求職者は、応募前に企業のウェブサイトで情報を収集します。採用ページで企業理念、事業内容、社風、働く環境などを具体的に伝えることで、共感を呼び、ミスマッチを減らせるでしょう。 また、ホームページで社員インタビューやオフィスの様子を紹介すれば、リアルな雰囲気が伝わり、見た人に安心感を与えられます。 情報発信力の向上 ホームページは、企業が主体的に情報をコントロールし発信できるプラットフォームです。 例えば、ブログやお知らせ機能を活用して、新商品情報、キャンペーン、イベント案内などをタイムリーに届けられます。これにより、顧客の関心を引きつけ、行動を促すことが期待できます。 また、専門知識や業界動向に関するコラムを発信すれば、企業の専門性を示し、信頼性を高めることも可能です。メディア掲載情報などを集約して公開することも、企業の評価向上に貢献するでしょう。 業務効率化・コスト削減 ホームページは、問い合わせ対応や資料の配布といった業務の効率化にも役立ちます。 「よくある質問(FAQ)」の充実は、問い合わせ件数を減らし人件費削減につながります。製品カタログなどをダウンロード可能にすれば、印刷・郵送コストを削減可能です。さらに、予約システムやオンライン注文機能を活用すれば、受付業務の自動化を実現できます。採用プロセスをオンライン化することも、人事部門の負担軽減に役立つでしょう。 【目的別】ホームページ制作で得られるメリットの具体例 ここでは具体的な目的別に、ホームページがどのような価値をもたらすのか、事例を交えて見ていきましょう。目的別の主なケースとして、以下の4つを取り上げます。 ケース1:集客・売上アップを目指す場合(店舗、ECサイトなど) ケース2:企業の信頼性向上・ブランディング目的の場合(BtoB企業など) ケース3:採用活動を強化したい場合 ケース4:情報発信・コミュニティ形成をしたい場合(NPO、団体など) ケース1:集客・売上アップを目指す場合(店舗、ECサイトなど) 店舗ビジネスでは「地域名+業種」で検索したユーザーの集客が期待できます。また、店舗情報や魅力を伝えたり、オンライン予約機能を導入したりすれば来店促進と業務効率化につながるでしょう。 ECサイトでは、ホームページが直接の販売チャネルです。商品の魅力を伝え、スムーズな購入体験を提供することで売上向上を目指すことがポイントです。また、ホームページにブログやSNSを組み合わせることでリピート促進を狙う戦略も有効です。 制作・公開するだけで終わりにせず、アクセス解析に基づく改善を続けることで、集客と売上という直接的な成果を追求できるでしょう。 ケース2:企業の信頼性向上・ブランディング目的の場合(BtoB企業など) BtoB企業にとってホームページは、信頼獲得と専門性アピールの場です。 企業理念や実績、強みを明確に伝え、取引先候補に安心感を与えます。導入事例や顧客の声は、説得力を高めるうえで効果的です。 専門情報の発信は、業界内での立ち位置や信頼性の向上につながり、デザインの統一感はブランドイメージ向上に貢献します。企業の価値を伝え、長期的な信頼関係を築くための戦略的ツールとなるでしょう。 ケース3:採用活動を強化したい場合 採用活動において、ホームページは企業の魅力を伝え、求職者の応募意欲を高める重要な役割を果たします。 採用ページで事業内容や企業文化、働く環境、キャリアパスなどを具体的に伝えることで、ミスマッチを減らせるでしょう。また、社員インタビューやオフィスの様子を紹介することで、リアルな雰囲気を伝え、安心感を与えることも可能です。 求める人物像を明確にし、オンラインで応募できる仕組みを整えることで、効率的で効果的な採用活動の展開が期待できるでしょう。 ケース4:情報発信・コミュニティ形成をしたい場合(NPO、団体など) NPOや各種団体にとって、ホームページは活動内容や理念を伝え、支援や参加を募る中心的な場として活躍します。活動の様子や成果を具体的に示すことで、多くの人に共感してもらいやすくなるでしょう。 イベント告知やボランティア募集、活動報告などをタイムリーに発信しやすくなることもメリットです。また、会員専用ページや交流フォーラムなどを設けることで、支援獲得やコミュニティ形成を促進できるでしょう。 ホームページ制作のメリットを最大化する5つのポイント ホームページのメリットを最大限に引き出すには、単に制作するだけでなく、戦略的にアプローチすることが欠かせません。ホームページ制作のメリットを最大化するための主なポイントは、以下の5つです。 明確な目的とターゲット設定 ユーザー中心の分かりやすいデザインと設計 (UI/UX) 質の高い魅力的なコンテンツ作成 正しいSEO(検索エンジン最適化)対策の実施 公開後の継続的な運用・保守・改善 明確な目的とターゲット設定 ホームページ制作は「なぜ作るのか(目的)」と「誰に届けたいのか(ターゲット)」を明確にすることから始まります。 目的(例:新規顧客獲得、ブランド向上、採用強化)とターゲット像を具体的に設定することで、サイトの方向性が定まり、必要なコンテンツやデザインが見えてきます。 目的の達成度を定量的に測るKPI(例:問い合わせ数、応募数)も設定しましょう。これらが明確になっていれば、制作会社との連携もスムーズになり、効果的なサイト構築が可能になるでしょう。 ユーザー中心の分かりやすいデザインと設計 (UI/UX) 訪問者が目的の情報に容易にアクセスでき、快適に利用できるデザイン(UI)とユーザー体験(UX)を設計することがポイントです。 直感的なナビゲーション、分かりやすいサイト構造、適切なボタンサイズを意識して設計しましょう。スマートフォンなどの多様なデバイスに対応するレスポンシブデザインは必須と言えます。 また、ページの表示速度や、誰もが利用しやすいアクセシビリティへの配慮も注目すべき点です。見た目の良さだけでなく、ユーザーの使いやすさを最優先に考えることが、成果につながるホームページ作りの基本です。 質の高い魅力的なコンテンツ作成 魅力的なデザインがあっても、コンテンツ(情報)の質が低ければユーザーは離れてしまいます。ターゲットが求める情報、抱える課題への答えを提供することが肝心です。独自性があり、正確で信頼できる情報を発信しましょう。 テキストだけでなく、画像や動画なども効果的に活用することがポイントです。専門用語を避け、分かりやすい言葉遣いを心がけ、読みやすく書くことも大切です。最新情報を提供し続けるため、定期的な更新やコンテンツの追加も欠かせません。 正しいSEO(検索エンジン最適化)対策の実施 検索エンジンで上位表示させ、広告費をかけずに潜在顧客を集めるためにはSEO対策が不可欠です。 ターゲットが検索するキーワードを選定し、タイトルや本文中に適切に含める内部対策を行いましょう。また、サイト構造の最適化、表示速度改善、モバイル対応もポイントです。 質の高いサイトからの被リンク獲得も評価を高めます。近年は、スマートフォン表示を最適化することや、ユーザーの検索意図に応える良質なコンテンツを作成することが特に重要になっています。 公開後の継続的な運用・保守・改善 ホームページの効果を最大化するには、継続的な運用・保守・改善が不可欠です。 まず、アクセス解析ツールでデータを収集・分析し、ユーザーの行動を把握しましょう。そして、データにもとづいてコンテンツの修正・追加やデザイン改善などのPDCAサイクルを回し、サイトの成果を高めていきます。 CMSやプラグインの更新、セキュリティ対策、定期的なバックアップといった保守作業も忘れてはいけません。放置してしまうと情報が古くなったり、セキュリティにリスクが高まったりするため、注意が必要です。 知っておくべきホームページ制作のデメリット ホームページ制作には多くのメリットがありますが、一方で考慮すべきデメリットも存在します。これらを事前に理解しておくことで、現実的な計画立案と問題への備えが可能になります。ホームページ制作に着手する前に知っておくべき主なデメリットは、以下の3つです。 制作費用と時間がかかる 運用・維持にコストがかかる すぐに効果が出るとは限らない 制作費用と時間がかかる ホームページ制作には、規模や機能、デザインによって変動する費用と、数ヶ月単位の制作期間が必要です。簡単なサイトなら数万円から可能ですが、大規模サイトやECサイトでは数百万円以上かかることもあります。 テンプレートの利用やノーコードツールの活用で費用を抑える方法もありますが、機能やデザインの自由度に制限が出る可能性も考慮しましょう。初期投資としての予算と時間を確保することもおすすめします。 運用・維持にコストがかかる ホームページ公開後も、サーバー代、ドメイン代、SSL証明書費用といった基本的な維持コストが毎年発生します。加えて、コンテンツを管理するためのCMSのアップデートやセキュリティ対策などの保守作業にも費用(人件費または外注費)がかかります。 また、コンテンツ更新、アクセス解析、SEO対策など、サイトの効果を維持・向上させるための運用コストも必要です。これらのランニングコストを見落とさず、事前に把握し、年間予算に組み込んでおくことが、計画的なサイト運営には欠かせません。 すぐに効果が出るとは限らない ホームページを公開しても、すぐに集客や売上が向上するとは限りません。 特にSEO対策の効果が表れるまでには、数週間から数ヶ月以上かかることもあります。検索エンジンがサイトを評価し、検索結果に反映させるには時間が必要です。コンテンツの充実やサイトの信頼性向上を実現するには、地道な努力が求められます。 短期的な成果を期待しすぎず、長期的な視点でアクセス解析にもとづいた改善を継続することが、最終的な成功への道筋となるでしょう。 まとめ ホームページ制作は、信頼性向上、集客、採用、業務効率化など、ビジネスに多くのメリットをもたらします。 その効果を最大化するには、明確な目的設定、ユーザー中心の設計、質の高いコンテンツ、適切なSEO、そして継続的な運用改善が不可欠です。費用や時間はかかりますが、長期的な視点で戦略的に取り組めば、強力なビジネスツールとなり得ます。 この記事を参考に、ホームページを制作し、ビジネスのさらなる飛躍に向けた一歩を踏み出しましょう。事例を見る -

コーポレートサイトのリニューアルは必要?その理由や実施時のポイントを解説!

時代の変化やビジネスの成長にともない、企業の顔であるコーポレートサイトにリニューアルの必要性を感じる場面も多いのではないでしょうか。しかしながら、リニューアルは本当に必要なのか、行う場合はどうすればいいのか分からなくて悩んでいる方も居ると思います。 この記事では、リニューアルが必要な理由から具体的な進め方、成功のポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。 コーポレートサイトのリニューアルが必要な理由とリスク コーポレートサイトのリニューアルは本当に必要なのでしょうか。また、現状維持を選択した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、リニューアルを検討すべき理由、達成すべき目的、そして放置することの危険性について解説します。 なぜリニューアルが必要? リニューアルで達成すべき目的とは? 放置は危険?リニューアルしないことで発生するリスク なぜリニューアルが必要? コーポレートサイトのリニューアルが必要となる主な理由は、デザインや技術の更新やビジネスの変化への対応です。 古いデザインは企業イメージを損ない、スマホ未対応や表示速度の遅延は機会損失につながります。また、事業内容の変更や新たなターゲット設定など、ビジネス戦略の変化に合わせてサイトも進化させる必要があります。 競合他社の動向も踏まえ、競争力を維持するためにもコーポレートサイトのリニューアルは重要と言えるでしょう。 リニューアルで達成すべき目的とは? コーポレートサイトのリニューアルで重要なのは「リニューアルを通じて何を達成したいか」という目的を明確にすることです。 例えば、ブランドイメージ向上、問い合わせ増加、採用強化、売上向上、業務効率化などが考えられます。目的が明確であれば、サイト設計やコンテンツ、機能選定、そして効果測定の指標も具体的に定まり、成果につながるリニューアルが実現しやすくなるでしょう。 放置は危険?リニューアルしないことで発生するリスク 古いコーポレートサイトを放置すると、さまざまなリスクが生じます。 デザインや情報の古さはブランドイメージを低下させ、訪問者に不信感を与えかねません。スマホ未対応のサイトや使いにくいサイトは機会損失を招き、潜在顧客を逃す可能性があります。 さらに、古いシステムはセキュリティ上の脆弱性により、情報漏洩やサイト改ざんのリスクが高まるので注意が必要です。 コーポレートサイトをリニューアルするメリット コーポレートサイトをリニューアルするメリットは、主に以下の5つです。 企業イメージ・ブランド価値の向上 ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上 SEO効果の改善・集客力向上 Webサイトの運用・更新効率の向上 セキュリティ対策の強化 企業イメージ・ブランド価値の向上 リニューアルによって最新のデザインや技術を取り入れ、企業の先進性や信頼性を効果的にアピールできます。 洗練されたデザインと、企業理念や強みを分かりやすく伝えるコンテンツは、訪問者に好印象を与え、ブランド価値を高められるでしょう。特に、初めて企業を知る潜在顧客や求職者にとって、魅力的なコーポレートサイトはポジティブな第一印象形成につながる要素と言えるでしょう。 ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上 リニューアルでUX(ユーザー体験)を向上させることは、訪問者の満足度を高め、サイトの目的達成に直結します。デバイスに合わせてレイアウトを変えるレスポンシブ対応、直感的なナビゲーション、高速なページ表示は必須とも言えるでしょう。 また、文字サイズや配色に配慮したアクセシビリティの高いデザインは、より多くのユーザーにとって使いやすいサイトを実現します。 SEO効果の改善・集客力向上 リニューアルは、SEO(検索エンジン最適化)を強化し集客力を高める絶好の機会です。例えば、モバイルファースト(スマホ表示を優先的に評価する仕組み)などの最新の検索エンジン評価基準に対応させることでSEO効果が向上します。 最新の評価基準に合わせたSEO施策をリニューアルに組み込むことで、持続的な集客基盤の構築が期待できるでしょう。 Webサイトの運用・更新効率の向上 HTMLやCSSの知識がなくてもWebコンテンツを追加・更新できるCMSを導入することで、Webサイトの運用・更新作業を大幅に効率化できます。 専門知識がない担当者でも、ブログ投稿やお知らせ更新、簡単な修正が容易になり、常に最新情報を発信できます。タイムリーな情報発信をすることで、コーポレートサイトを見た人の信用を得やすくなるでしょう。 セキュリティ対策の強化 コーポレートサイトのリニューアルに合わせて、セキュリティ対策も強化できます。 常時SSL化(HTTPS対応)は必須とも言える対策であり、CMSやプラグインは常に最新の状態に保つことが基本です。企業の信頼性を維持し、事業継続性を確保するために、徹底したセキュリティ対策をしましょう。 コーポレートサイトをリニューアルするデメリット コーポレートサイトをリニューアルするデメリットは、主に以下の3つです。 費用(コスト)が発生する リニューアルが失敗するリスクがある 移行作業に伴うトラブル発生の可能性がある 費用(コスト)が発生する コーポレートサイトのリニューアルには、企画・設計、デザイン、開発、コンテンツ制作など、さまざまな工程で費用が発生します。 サイトの規模や機能の複雑さ、依頼する制作会社によって費用は大きく変動しますが、多いときは数百万円単位になることもあるでしょう。リニューアルの目的と期待効果を明確にし、費用対効果を十分に検討してリニューアル内容を決めた上で、計画的な予算策定を行うことがポイントです。 リニューアルが失敗するリスクがある 時間とコストをかけても、リニューアルによって期待した成果が出るとは限りません。 目的のあいまいさ、要件定義の不備、制作会社とのミスマッチ、UXやSEOの軽視などが主な原因です。事前の計画と適切なプロジェクト管理で、これらのリスクを回避することが重要です。 移行作業に伴うトラブル発生の可能性がある 旧サイトから新サイトへの移行作業には、トラブルのリスクがともないます。 コンテンツやデータの移行漏れ・ミス、URL変更に伴うリダイレクト設定(旧サイトから自動的に移動する仕組み)の不備は、SEO評価の低下やリンク切れを招く可能性があります。 また、サーバー設定ミスによる表示不具合やサーバーダウンも考えられます。綿密な移行計画とテスト、公開後のチェック体制を整えることが大切です。 失敗しない!コーポレートサイトリニューアルの進め方【7ステップ】 コーポレートサイトのリニューアルを成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、失敗リスクを最小限に抑え、着実に成果を出すための具体的な7つのステップを解説します。 STEP1: 現状分析と課題特定 STEP2: 目的・目標(KPI)設定と要件定義 STEP3: 制作会社の選定と比較検討 STEP4: サイト設計(情報構造・ワイヤーフレーム作成) STEP5: デザイン制作とコンテンツ準備 STEP6: コーディング・開発・CMS構築 STEP7: テスト・公開・旧サイトからの移行 STEP1: 現状分析と課題特定 リニューアルの第一歩は、現状サイトの課題を正確に把握することです。 アクセス解析ツールでアクセス数やユーザー行動を分析し、ユーザーアンケートやヒアリングで生の声を集めましょう。また、競合サイトと比較分析することで、自社の強み・弱みや改善点が見えてきます。 これらの客観的なデータと社内の課題感を照らし合わせ、リニューアルで解決すべき具体的な課題を特定しましょう。この分析が後の工程の質を高める土台となります。 STEP2: 目的・目標(KPI)設定と要件定義 現状課題に基づき、リニューアルの最終的な目的とそのための中間目標を具体的に設定しましょう。目的はビジネスゴールに沿ったものとし、KPIは測定可能な数値目標とします。 次に、目的達成のために必要なターゲット、コンテンツ、機能を洗い出す「要件定義」を行います。必要なページ構成、コンテンツ内容、機能などを明確化することで、後の手戻りを防ぎ、プロジェクトを円滑に進める基盤となるでしょう。 STEP3: 制作会社の選定と比較検討 実績を確認し、自社の目的(デザイン、機能、集客など)に合った強みを持つ会社を選びましょう。 ある程度絞り込んだら、複数の会社から提案と見積もりを取り、内容、費用、担当者との相性を比較検討します。のちのトラブルを防ぐため、契約前に契約範囲やスケジュール、納品物などを書面で確認することが重要です。 STEP4: サイト設計(情報構造・ワイヤーフレーム作成) サイトの骨格となる情報構造(サイトマップ)と画面レイアウト(ワイヤーフレーム)を作成します。 情報構造では、ユーザーが迷わず情報にたどり着けるページ階層とナビゲーションを設計します。ワイヤーフレームでは、各ページに配置する要素(テキスト、画像、ボタンなど)とその位置を定義し、情報の優先順位や導線を確認しましょう。 STEP5: デザイン制作とコンテンツ準備 サイトの「見た目」となるデザインと「中身」となるコンテンツを準備します。 デザインは、ブランドイメージを反映させつつ、ターゲットユーザーに響くコンセプトに基づき作成します。 同時に、掲載する文章、写真、動画などのコンテンツを作成・準備します。既存コンテンツは情報を更新・修正し、新規コンテンツは計画的に作成を進めましょう。両者を連携させ、コーポレートサイト全体の質を高めることが求められます。 STEP6: コーディング・開発・CMS構築 設計図に基づき、Webサイトを実際に構築します。 この工程では、デザインをHTML/CSS/JavaScriptなどでコーディングします。CMSを導入する場合は、インストールやカスタマイズを行います。 問い合わせフォームなど、要件定義で決めた各種機能もこの段階で実装・開発します。正確なコーディングと開発は、サイトの表示速度や動作、SEO評価にも影響します。専門的な知識と技術がない場合は、専門家に任せることがおすすめです。 STEP7: テスト・公開・旧サイトからの移行 サイト公開前に徹底的なテストを実施します。 各種ブラウザ・デバイスでの表示確認、機能動作テスト、誤字脱字チェック、セキュリティ確認などを行いましょう。問題がなければ、サーバーへデータをアップロードし、ドメイン設定を行い、公開します。 旧サイトからの移行では、適切なリダイレクト設定(自動転送の設定)が必須です。公開後もアクセス解析ツールを設定し、サイト状況を監視、不具合がないか注意深く確認しましょう。 成果を最大化!コーポレートサイトリニューアルのポイント リニューアルを単なる刷新で終わらせず、成果につなげるためには、いくつかの重要なポイントがあります。主なポイントは以下の5つです。 ブランド価値とユーザー体験(UX)を高めるデザインを目指す ユーザーニーズを満たし、高品質なコンテンツを作る 目的の達成に必要な機能を厳選して実装する SEO対策で検索順位の向上を目指す セキュリティ対策を徹底する ブランド価値とUX(ユーザー体験)を高めるデザインを目指す サイトデザインは、企業らしさを伝え、ブランド価値を高めると同時に、ユーザーが快適に利用できるUXを実現する必要があります。 ターゲットを意識し、直感的な操作性、分かりやすいナビゲーション、モバイル対応、アクセシビリティなどに配慮したデザインが求められます。 見た目の美しさだけでなく、ブランド表現と使いやすさを両立させた、戦略的なデザインを目指すことが長期的な成果につながるでしょう。 ユーザーニーズを満たし、高品質なコンテンツを作る 魅力的なデザインでも、コンテンツの質が低ければ成果にはつながりません。 ターゲットユーザーのニーズを理解し、それに応える価値ある情報(製品詳細、ノウハウ、事例、お客様の声など)を提供することが不可欠です。また、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を意識し、分かりやすく魅力的な表現を心がけることもポイントです。さらに、定期的な情報更新と継続的な発信を続けることで、コーポレートサイトの価値を高められるでしょう。 目的の達成に必要な機能を厳選して実装する 多くの機能を追加しようとすると、コストが増加してしまいます。 リニューアルの目的(問い合わせ増、採用強化など)達成に本当に必要な機能は何かを慎重に見極め、厳選して実装することが重要です。 問い合わせフォーム、資料ダウンロード、エントリーフォームなど、目的達成に貢献する機能を、費用対効果とユーザー利便性を考慮して選びましょう。将来的な拡張性も視野に入れることもポイントです。 SEO対策で検索順位の向上を目指す リニューアルしたコーポレートサイトをターゲットユーザーに見つけてもらうため、SEO対策は不可欠です。 キーワードリサーチに基づき、タイトル、見出し、コンテンツ内にキーワードを適切に配置しましょう。質の高いコンテンツ作成、内部リンク最適化、画像ALT設定、XMLサイトマップ送信、構造化データ実装なども重要です。 セキュリティ対策を徹底する 企業の信頼を守るためには、サイトのセキュリティ対策も重要です。 常時SSL化(HTTPS対応)は必須とも言えるでしょう。CMSやプラグインは常に最新版へ更新し、脆弱性を放置しないようにしましょう。 また、複雑なパスワード管理、WAF導入、定期的なバックアップと復旧手順の確認も大切です。可能であれば脆弱性診断を実施して潜在リスクを早期発見し、対処する体制を整えておきましょう。 まとめ コーポレートサイトのリニューアルは、単なる改修ではなく、ビジネス成長を加速させる戦略的投資です。 成功には、現状課題の把握、明確な目的・目標設定、そして計画的な実行が不可欠となります。デザイン、コンテンツ、機能、SEO、セキュリティといった各要素を、目的達成のために最適化していきましょう。事例を見る -

ホームページ制作におけるトラブルとは?よくあるパターンと予防策を解説!

ホームページは、現代ビジネスにおける企業の顔であり、顧客との重要な接点です。集客、ブランディング、採用など多くの用途で使用されています。一方で、ホームページの制作にはさまざまなトラブルが潜んでいます。 この記事では、ホームページ制作で起こりがちなトラブルの事例と、それらを未然に防ぐための対策を解説しますので、ぜひ参考にしてください。 トラブルが発生する原因を理解し適切な対策を講じることで、ビジネスの成功につながる価値あるホームページを制作できるでしょう。 ホームページ制作でよくあるトラブルとその原因 はじめに、特に多く見られる「費用」「納期」「品質」「コミュニケーション」「運用・保守」に関するトラブルとその原因を解説していきます。 費用に関するトラブル 費用に関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 想定外の追加費用が発生した 見積もり内容が不明瞭だった 支払いタイミングで認識違いが発覚した 想定外の追加費用が発生した よくある費用関係のトラブルの1つ目は、制作途中で当初の見積もりにはなかった費用が請求されるケースです。 主な原因は、初期の要件定義不足や、制作途中での仕様変更・機能追加です。例えば、後から複雑な機能の追加要望が出たり、デザイン修正が契約の範囲を超えたりした場合に追加費用が発生します。また、サーバー費用やドメイン費用、有料素材のライセンス費用などが見積もりに含まれていないこともあります。 見積もり内容が不明瞭だった 見積書に「ホームページ制作一式」といったあいまいな記載しかなく、具体的な作業内容や単価が不明瞭な場合、トラブルの原因になることがあります。 例えば、スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)や基本的なSEO設定、修正対応が別途オプション扱いだったため追加で料金がかかった、というケースが考えられます。 支払いタイミングで認識違いが発覚した ホームページ制作費用の支払いタイミングや条件について認識が異なっているとトラブルになることがあります。 例えば、クライアントは「公開後に全額を支払う」と考えていても、制作会社は「デザイン確定時に中間金、サーバーアップ時に残金」という契約条件だった、というケースです。 契約書に記載があっても、確認不足や説明不足から認識のずれが生じてしまうこともあるでしょう。 納期に関するトラブル プロジェクトの遅延はビジネスチャンスの損失に直結するため、納期に関するトラブルは避けたいものです。スケジュールの遅れはさまざまな要因で引き起こされます。納期に関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 連絡なく納期が遅延した スケジュールが形骸化していた 素材提供が遅れたことによってスケジュールが遅延した 連絡なく納期が遅延した 制作会社から連絡がないまま納期を過ぎてしまうことも、ありがちなケースの1つです。連絡がされなかったことにより、クライアントが公開に合わせて準備していた施策に影響が出てしまうこともあるでしょう。 原因は、主に制作側のリソース不足や管理の甘さ、想定外の機材トラブルなどです。 スケジュールが形骸化していた 最初に詳細なスケジュールが作られても、実際には機能せず遅延していくケースがあります。 原因は、非現実的な計画や、進行に合わせた見直し不足です。各工程の作業時間見積もりが甘かったり、クライアントの確認時間が考慮されていなかったりすると、計画通りに進まないことがあります。また、コミュニケーション不足で進捗共有や課題解決が行われないことも一因です。 素材提供が遅れたことによってスケジュールが遅延した ホームページ制作では、クライアントが素材(テキスト、写真、ロゴなど)を準備する場合も少なくありません。これらの提供が遅れてしまうと、制作全体のスケジュール遅延につながるトラブルが発生します。 素材がそろわないと制作会社が作業を進められない工程も多く、特にデザインやコーディング段階で影響が発生しがちです。 品質に関するトラブル 完成したホームページが期待した品質に達していない、あるいは要望と異なる仕上がりになっている、といった品質に関するトラブルもありがちなパターンです。 品質に関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 デザインがイメージと異なった 要望した機能が実装されていなかった スマホ表示(レスポンシブデザイン)が崩れていた デザインがイメージと異なった 「完成デザインがイメージと違う」「参考サイトと雰囲気が異なる」といった認識のズレも、よくあるトラブルです。 原因は、クライアントの抽象的なイメージを制作会社が具体的に理解できなかったこと、またはクライアントが要望をうまく言語化できなかったことにあります。色味、レイアウト、フォントなど、デザイン要素は多岐にわたるため、正確な伝達は容易ではありません。 要望した機能が実装されていなかった 「依頼したはずの機能がない」「特定の検索機能が付いていない」など、合意したはずの機能が実装されていないトラブルも発生しがちです。また、仕様変更が正確に反映されなかったケースも考えられます。 要件定義があいまいだったり、仕様が正確に伝わっていなかったりすることが主な原因です。 スマホ表示(レスポンシブデザイン)が崩れていた 「PCではきれいなのにスマホで見るとレイアウトが崩れる」「スマートフォンでボタンが押しにくい」といったレイアウトに関するトラブルもまだまだ少なくありません。 原因は、制作側のテスト不足や、多様なデバイスへの配慮不足です。特に予算や納期が厳しい場合、十分なテスト工数が確保されないことがあり、トラブルにつながるおそれがあります。 コミュニケーションに関するトラブル ホームページ制作は、クライアントと制作会社が密に連携して進めるため、コミュニケーションがスムーズでないとさまざまな問題を引き起こすことがあります。 コミュニケーションに関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 担当者と連絡が取りづらかった 報告・連絡・相談が不足していた 「言った言わない」の水掛け論になってしまった 担当者と連絡が取りづらかった 「担当者にメールしても返信が遅い」「電話がつながらない」といった連絡を取りづらい状況になってしまうことも、よくあるパターンの1つです。 主な原因は、担当者の多忙や社内体制の不備などです。連絡が滞ると、確認事項への回答遅延や緊急修正への対応不可など、遅延や品質低下に直結する可能性があります。 報告・連絡・相談が不足していた プロジェクトの進捗や問題点に関する「報告・連絡・相談」が不足すると、クライアントは状況を把握できず、後で大きな問題に発展する可能性があります。 例えば、仕様の確認不足で間違えたまま作業を進めてしまい手戻りが発生するケースなどです。 主な原因としては、制作側の思い込みや勘違い、クライアント側の受け身姿勢が原因となって発生することがあります。 「言った言わない」の水掛け論になってしまった 打ち合わせでの決定事項などについて、後になって「言った言わない」のトラブルが発生することもあります。主に口頭でのコミュニケーションに頼り、記録を残していない場合に起こりやすいトラブルです。 電話や対面での打ち合わせは記録が残らないため、認識のズレが生じやすくなることが主な原因です。 運用・保守に関するトラブル ホームページは完成・公開したら終わりではなく、安定的な運用や更新・保守が不可欠です。そのため、公開後にトラブルが発生することもあります。 運用・保守に関するトラブルでよくある事例を3パターン紹介します。 納品後の修正に対応してくれなかった 保守費用が高額だった セキュリティ対策が不十分だった 納品後の修正に対応してくれなかった 公開後、軽微な修正が必要になることはよくありますが「納品後は対応してくれない」「修正に高額な費用を請求された」といったトラブルも少なくありません。 これは、契約段階で納品後の保証期間や修正対応の範囲、費用について明確に取り決めていなかったことが主な原因です。制作会社によっては別途保守契約が必要な場合や、保証期間が短い場合もあります。 保守費用が高額だった 請求書を見てから保守費用が「高すぎる」「内容に見合わない」と感じてトラブルになるケースもあるでしょう。 主な原因は、契約内容が不透明なままだったり、比較検討せずに契約したりしたことです。また、保守の内容が明確に記載されていても正しく理解していなかった場合にもトラブルになるかもしれません。 セキュリティ対策が不十分だった 不正アクセスやマルウェア感染、サイト改ざんといったセキュリティインシデントは、企業の信用を大きく損なう深刻なトラブルです。 制作段階での対策不足や、公開後の継続的なメンテナンスの怠りが主な原因となります。また、制作会社がコスト削減のために最低限の対策しかしていなかったり、保守契約にアップデートが含まれていなかったりする可能性もあるでしょう。 トラブルを未然に防ぐ!ホームページ制作の事前準備とチェックポイント ここまで見てきたようなホームページ制作でのトラブルを回避するには、制作開始前の準備とプロジェクト進行中のチェックが極めて重要です。 ここでは、トラブルを未然に防ぐためにクライアント側が特に注意すべき事前準備とチェックポイントを解説します。これらを押さえることで、制作会社との良好な関係を築き、スムーズな進行と期待したとおりの成果を実現できるでしょう。 目的やターゲット、要件を明確にする ホームページ制作成功の第一歩は、「なぜ作るのか(目的)」「誰に届けたいのか(ターゲット)」「何を達成したいのか(ゴール・要件)」を明確にすることです。 これらがあいまいだと、デザインの方向性が定まらず、必要な機能が漏れるなど、トラブルの原因になります。 目的、ターゲット、ゴール、必須要件(機能、コンテンツ)を具体的に言語化し、資料にまとめて制作会社と共有することが、認識のずれを防ぐ上で必要不可欠です。 見積もり内容を発注前に精査する 提示された見積書は、契約前に隅々まで確認することが費用トラブル防止のポイントです。 総額だけでなく、どのような作業が含まれ、それぞれにどれくらいの費用がかかるのか、その内訳をしっかり確認しましょう。「一式」などのあいまいな表現や、オプション扱いの可能性のある項目(レスポンシブ対応、SEO設定、素材費など)には注意が必要です。 追加費用が発生する条件も確認しましょう。不明な点は遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めることが大切です。 丸投げせず定期的に確認をする体制にする 制作会社に依頼した場合でも「丸投げ」にせず、クライアント側も主体的に関与し、定期的に進捗や制作物を確認することがポイントです。 任せきりにすると、認識のずれに気づかず、完成間近で問題が発覚し、修正困難や追加費用・遅延につながる可能性があります。ワイヤーフレーム、デザインカンプ、テスト段階など、主要工程ごとに制作会社と連携し、確認・フィードバックを行う機会を設けましょう。 素材の準備について取り決めをしておく クライアント側で用意する素材(テキスト、写真など)の準備遅れは、プロジェクト遅延の大きな要因です。そのため、プロジェクト開始前に、必要な素材リストとその提出期限、責任分担(クライアント/制作会社)を明確に取り決めておくことが非常に重要です。 写真のサイズや解像度、テキストの雰囲気の指定なども事前に打ち合わせておきましょう。 契約内容を徹底的に確認する トラブルの多くは契約内容の確認不足に起因します。契約締結前に、契約書のすべての条項に目を通し、内容を正確に理解することが大切です。 特に確認すべきは、作業範囲、納品物仕様、納期、支払い条件、権利帰属、検収条件、保証・保守内容、契約解除条件、免責事項です。不明な点や理解しにくい箇所は、制作会社に説明を求めるか、専門家に相談しましょう。 信頼できるホームページ制作会社を選定する 費用だけでなく、これまでの制作実績、得意分野、提案力、コミュニケーションの質、管理体制、見積もりの透明性などを多角的に評価しましょう。 会社のWebサイトを見るだけでなく、直接担当者と会い、話を聞くことがポイントです。担当者の対応や説明内容が判断材料になります。 判断する際は、紹介や評判、比較サイトなども参考にしつつ、複数の候補を比較検討しましょう。時間と手間をかけて慎重に選定することが、結果的にスムーズな進行と満足のいく成果につながります。 密なコミュニケーションでトラブルを回避しよう ホームページ制作は重要なビジネス投資ですが、費用、納期、品質、コミュニケーション、運用・保守においてトラブルが発生するリスクがあります。これらの多くは、事前の準備不足や確認漏れ、コミュニケーション不足が原因です。 トラブルを回避するには、クライアント自身がプロジェクトに主体的に関与することが不可欠です。目的・ターゲット・要件の明確化、見積もり内容の精査、定期的な確認体制、素材準備の取り決め、契約内容の徹底確認、そして信頼できる制作会社の慎重な選定が求められます。 これらのポイントを押さえることで、制作会社との良好な関係を築き、問題を未然に防げるでしょう。事例を見る -

ホームページ制作で失敗しないために。よくある失敗例とその回避法

初めて自社のホームページを制作するとき、「失敗したらどうしよう」「お金をかけたのに成果が出なかったら困る」と不安に感じる中小企業経営者や個人事業主の方は多いです。実際、ホームページ制作はWeb制作の経験が少ないと、どこに注意すべきかわからずにありがちな失敗をしてしまうこともあります。本記事では、ホームページ制作でよくある失敗例とその原因、そして失敗を防ぐための具体的なチェックポイントや心構えを解説します。信頼できるホームページ制作会社の選び方や、外注する際の注意点も紹介します。ぜひ参考にして、大切なホームページ制作を成功へと導いてください。 なぜ、ホームページ制作で失敗が起きるのか? ホームページ制作で失敗が起きてしまう背景には、いくつかの共通した原因があります。まずは、どのような理由で失敗に陥りがちなのかを理解しましょう。原因を把握することで、事前の対策でトラブルを回避し、成功への土台を作ることができます。 よくある失敗の背景にある「目的不明確」という問題 ホームページを作る目的が不明確なまま進めてしまうことは、大きな失敗の原因です。本来、ホームページには「お問い合わせ件数を増やす」「会社の信頼性を高める」など明確な目的やゴールがあるはずです。しかし、事前にこれをはっきり決めずに制作を始めてしまうと、デザインやコンテンツの方向性が定まらず、サイトの成果も測れません。たとえば「かっこいいサイトを作りたい」だけでは、公開してもユーザーから問い合わせが来ない、売上に繋がらないといった結果になりがちです。ホームページ制作では、着手する前にサイトの役割と費用対効果を考え、「このホームページで何を実現したいのか?」を明確にすることが重要です。目的が定まっていれば、必要な機能や問い合わせ導線の設計、コンテンツの方向性も自ずと見えてきます。 発注者側と制作者側の認識ズレ ホームページ制作では、発注者側(依頼する企業)と制作者側(制作会社やフリーランス)の認識のズレも失敗の原因になります。依頼者が「こんなはずではなかった」と感じるケースの多くは、初期の段階でお互いの期待値や前提条件が共有できていなかったことに起因します。例えば、依頼者は「集客できるWebサイト」を期待していたのに、制作者はデザイン重視で作ってしまい検索経由のアクセスが見込めない構成になっていた、といった食い違いです。また、依頼者はすべて制作側に任せたつもりでも、制作者側は最低限の素材提供や意思決定は依頼者が行う前提で進めていた場合も認識ズレが生じます。ズレを防ぐには、最初の打ち合わせやヒアリングの段階で「サイトの目的」「ターゲット」「優先事項」などをしっかり擦り合わせ、双方が同じゴールに向かっていることを確認することが大切です。認識が合っていないまま進行すると、完成後に「思っていたのと違う…」という失敗に繋がりかねません。 「とりあえず作る」が引き起こす失敗 「とにかくホームページを持っておかないと」と焦ってとりあえず作ることも危険です。明確な戦略や計画がないまま見切り発車で制作を始めてしまうと、途中で方向性がぶれたり、肝心な機能が抜け落ちたりすることがあります。例えば、競合が作ったからと急いで公開したものの内容が薄く、結局誰にも見られないサイトになってしまったケースです。また計画不足から、「ひとまず安い業者に外注してみたが、後からデザインや機能を修正したくなって追加費用が発生した」などの失敗もあります。ホームページは作って公開すること自体がゴールではなく、公開後に成果を出すことが重要です。とりあえずで作ったサイトは目的意識が薄いために運用や改善のモチベーションも湧かず、結局放置されてしまう可能性が高いです。そうならないためにも、制作前にしっかりと事前準備を行い、長期的な運用まで見据えた計画を立てることが求められます。 ホームページ制作でよくある失敗例 では、ホームページ制作で陥りがちな失敗例を見てみましょう。 デザイン重視でユーザビリティを無視した例 見た目のデザインにこだわるあまり、ユーザーの使いやすさ(UI/UX)を軽視してしまったケースです。一見おしゃれで目を引くデザインでも、ナビゲーションメニューが分かりづらかったり、情報の配置が悪かったりすると、訪れたユーザーは欲しい情報にたどり着けずに離脱してしまいます。例えば、PC表示の見た目ばかり意識してモバイル対応を後回しにすると、スマートフォンでアクセスしたユーザーには文字が小さく読みづらい・ボタンが押しにくいといった問題が生じます。その結果、見た目は綺麗でもユーザーにストレスを与え、肝心のコンバージョン(成果)に繋がらなくなってしまいます。デザインとユーザビリティは両輪であり、見栄えだけでなく「ユーザーが直感的に操作できるか」「目的の情報にスムーズに辿り着けるか」といった導線設計を常に意識することが重要です。 SEO対策がされておらずアクセスが集まらない例 ホームページを公開したものの、SEO対策が不十分で検索エンジンからのアクセスがほとんど集まらないケースも多く見られます。例えば、サイトのタイトルや見出しに適切なキーワードが入っていなかったり、コンテンツの質・量が不足していると、検索結果で上位表示されずユーザーに見つけてもらえません。せっかく凝ったホームページを作っても、ユーザーが訪れてくれなければ意味がなく、投資した費用に見合う成果も得られません。この失敗を避けるには、サイト制作の段階から基本的なSEO施策(キーワード選定や見出しの構造化、ページ表示速度の改善など)を盛り込むことが大切です。公開後もアクセス解析で訪問者数や検索キーワードをチェックし、コンテンツを改善していく運用が求められます。 更新・運用が困難なCMSや仕様を選んでしまった例 ホームページの制作段階で、更新や運用の容易さを考慮しなかったために後々苦労する例もあります。例えば、専門知識がないと更新できない独自CMSを採用してしまい、いざ自社でニュースやブログを投稿できず、ちょっとした変更にも制作者の助けが必要となり、そのたびに外注費用が発生するケースです。更新作業が煩雑だとサイトの情報が古いまま放置され、ユーザーからの信頼低下にも繋がります。ホームページ制作時には、「自社でどこまで更新するのか」「どの程度専門知識が必要か」を見極め、必要に応じて運用サポートや研修を依頼するなど、将来の運用まで見据えた仕様選定を行うことが重要です。 業者選びに失敗してトラブルになった例 ホームページ制作を外注する際の業者選びに失敗し、様々なトラブルに発展してしまう例も少なくありません。たとえば、費用の安さだけで制作会社を選んだ結果、納品物のクオリティが低く要望も十分に反映されず、テンプレートの流用で独自性に欠けるサイトになってしまったケースがあります。また、契約後に連絡が遅くなったり修正依頼に応えてもらえなくなるなど、信頼性に欠ける業者も存在します。最悪の場合、制作途中で業者と連絡が取れなくなりサイトが完成しない、著作権やデータの管理権限を巡ってトラブルになるといった事態も考えられます。業者選びを誤ると、納期遅延や品質不良、追加費用など多くの問題が発生してしまいます。 想定外の追加費用が発生した例 当初の見積もりには含まれていなかった作業が後から発生し、想定外の追加費用を請求されてしまう例もよくあります。これは、発注側と制作側で最初に契約範囲をしっかり決めていなかった場合に起こりがちです。例えば、基本だと思っていた問い合わせフォームやスマホ対応がオプション扱いで、後から費用がかさむケースがあります。また、制作途中で要件が変わったり機能追加を希望した結果、大幅な見積もり超過になってしまうこともあります。最初は低価格に見えた提案でも、最終的に支払う総額が当初予算を大きく超えてしまっては本末転倒です。こうした失敗を避けるには、契約前に見積もり内容の詳細まで確認し、曖昧な点は質問して潰しておくことが必要です。特に、納品物の範囲や修正対応、保守費用の有無などは契約時に明確に取り決め、後からのトラブルを防ぎましょう。 失敗しないホームページ制作のための5つのチェックポイント それでは、失敗しないために押さえておきたい5つのチェックポイントを紹介します。 ホームページの目的・ゴールを明確にする ホームページ制作で何よりも大事なのが、「サイトの目的・ゴールを明確にする」ことです。自社のホームページを通じて何を達成したいのか、具体的な成果目標を最初に定めましょう。例えば、月間の問い合わせ件数やECサイトの売上など、可能な限り数値で目標を設定すると良いです。この目的が定まれば、デザインの方向性や導線、コンテンツの内容もおのずと決まってきます。お問い合わせ件数を増やしたいのであれば、目立つ位置に問い合わせフォームへのボタンを配置する、サービス紹介ページの最後に問い合わせ導線を設ける、といった施策が必要です。目的がぶれないようプロジェクトの初期にチーム全体で共有し、常に「この施策はサイトのゴール達成に寄与するか?」と問い続ける姿勢が成功への近道となります。 ターゲットユーザーを具体的に想定する 次に重要なのは、「誰に向けたホームページなのか」を明確にすることです。ターゲットユーザーを具体的に想定しましょう。年齢層や性別、地域、ニーズや課題などを洗い出し、可能であれば代表的な顧客像(ペルソナ)を設定します。ターゲットが明確になると、そのユーザーに響くデザインやコンテンツ、伝えるべきメッセージが見えてきます。例えば、若年層向けならスマホ閲覧を前提にモバイル対応を万全にし、直感的に伝わるデザインを心がけるべきでしょう。一方、専門性の高いサービスなら、信頼性を感じられる落ち着いたデザインと詳しい情報の掲載が重要です。このように、ターゲットに合わせてUI/UXやコンテンツを最適化することで、ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできるホームページになります。結果として満足度が高まり、問い合わせや購入といったコンバージョンの向上にも繋がります。 信頼できる制作会社の選び方(実績・ヒアリング力・保守体制) ホームページの出来栄えや成果は、依頼するホームページ制作会社の力量によるところも大きいです。信頼できる制作会社を選ぶ際には、いくつかのポイントに注目しましょう。まずはその会社のこれまでの実績です。どんな業種・規模のサイトを手掛けてきたのか、デザインのテイストや開発経験などを確認するといいでしょう。また、初回のヒアリングでこちらの話を丁寧に聞き、課題を正しく理解しようとしてくれるかもチェックしましょう。逆に、こちらの要望をほとんど聞かず自社プランを押し付けるような会社は要注意です。さらに、納品後の保守・サポート体制も確認しましょう。ホームページは公開後の運用で改善を続けるものです。不具合対応やコンテンツ更新の支援など、長期的にサポートしてもらえる会社を選ぶといいでしょう。これらの観点で候補を比較し、自社に合った信頼できるパートナーを選定することをおすすめします。 費用の内訳と見積もり内容をしっかり確認 ホームページ制作にかかる費用は、項目ごとの内訳をしっかり確認することが大切です。提示された見積もりに対し、「どの作業にいくらかかるのか」「何が含まれていて何が含まれていないのか」を明確にしましょう。デザイン費やコーディング費、CMS設定費、テスト対応費など、不明瞭な点は遠慮せず質問してクリアにすることが重要です。例えば、スマートフォンモバイル対応が標準に含まれるか、といった具合です。複数社から見積もりを取った場合は、単純な金額だけでなく内容の違いにも注目しましょう。一見安価でも必要な項目が抜けていて、後から追加費用となる恐れもあります。契約前に費用面の認識をすり合わせておけば、後から「聞いていなかった」というトラブルを防ぎ、予算内で納得のいく制作を進めることができます。 納品後の運用・サポート体制までチェックする 制作会社を選ぶ際や契約前には、納品後の運用サポート体制まで含めてチェックしておきましょう。サイト公開後に不具合が見つかった場合、迅速に対応してもらえるか、一定期間の保証はあるかといった点は重要です。また、自社で更新を行う予定なら、CMSの操作方法を教えてもらえるかも確認しましょう。可能であれば継続的な保守契約や定期点検など、長期的にサポートしてくれる会社がおすすめです。ホームページは公開後の運用次第で成果が大きく変わります。納品後に放置されないよう、サポート体制が万全かを事前に確かめておきましょう。 ホームページ制作を成功に導く発注者の心構え ホームページ制作を成功させるためには、依頼する側の心構えも重要です。ここでは、発注者として押さえておきたいポイントを解説します。 丸投げしない。情報提供と意思決定に関わる姿勢が大切 ホームページ制作を外注しても、すべてを丸投げにせず、発注者側も積極的に情報提供し、重要な局面では意思決定に関わる姿勢が大切です。自社の強みや商品サービスの魅力、業界特有の情報などは、発注者しか持ち得ない貴重な材料です。これらを十分に提供しないと、制作側は手探りでコンテンツを作ることになり、せっかくの良さが伝わらないサイトになってしまうかもしれません。プロに任せる部分は任せつつも、節目ごとに方向性が目的から逸れていないかチェックし、制作側と一緒にサイトを作り上げていく意識を持ちましょう。適切なタイミングでの意思決定や資料提供を行うことで、制作プロジェクト全体が円滑に進み、結果的に納得のいくホームページに仕上がります。 「安さ」だけで選ばない。コストと成果のバランスを考える ホームページ制作を依頼する際、費用の安さに飛びつきたくなる気持ちは分かります。しかし、「安いから」という理由だけで業者を選ぶのはリスクが高いです。極端に安い提案には、必要な工程が省かれていたり、テンプレート流用で独自性が乏しいなどのリスクがあります。結果として集客できず成果が出なければ、初期費用をいくら抑えても意味がありません。大切なのはコストと成果のバランスを考えることです。見積もり金額が適正かどうか判断するために、前述のように内容の内訳を確認したり、相場を調べたりすることも有効です。多少費用がかかっても信頼できる制作会社に任せたほうが、結果的に高いリターンを得られるケースも多いです。なお、高額だから必ずしも良いとは限らないため、提案内容やサポート体制も含めて総合的に判断しましょう。 制作後も改善を繰り返す“運用”視点を持つ ホームページは、完成して公開したら終わりではありません。制作後こそが本当のスタートであり、継続的に改善を繰り返していく“運用”視点を持つことが成功へのカギです。サイト公開後はアクセス解析でユーザーの動きを分析し、狙い通りの成果に繋がっているかを確認します。解析結果を踏まえてコンテンツや導線を改善し続け、CMSやプラグインの更新など技術面のメンテナンスも欠かさないようにしましょう。ホームページは「作って終わり」ではなく「育てていく」ものです。発注者としても運用フェーズに主体的に関わり、制作会社と二人三脚でサイトをブラッシュアップしていく姿勢が、長期的な成功に繋がります。 ホームページ制作を外注する際の注意点と質問リスト ホームページ制作を外注する際に、契約前に確認すべきポイントと制作会社への質問例を紹介します。契約前に疑問点を解消し認識を合わせておけば、後々のトラブルを防げます。以下を参考に打ち合わせ時に積極的に質問してみてください。 契約前に確認すべきポイント(納期・著作権・管理権限など) 契約を結ぶ前に、以下のようなポイントを必ず確認しておきましょう。 納期・スケジュールプロジェクトの納期はいつか、途中のマイルストーンや成果物の提出スケジュールも併せて確認します。納期遅延の場合の対処や、急ぎの場合の対応可否も事前に話し合っておきましょう。著作権の扱い制作したデザインやコンテンツの著作権・使用権が誰に帰属するかを確認します。通常、発注者側に譲渡されることが多いですが、契約内容によっては注意が必要です。納品後に自由に改変・再利用できるかも含めて明確にしておきましょう。 管理権限・アカウント情報サイト公開後、サーバーやCMSの管理権限(ログイン情報)は発注者側に渡されるか確認します。ドメインやサーバー契約を制作会社経由で行った場合でも、将来的に移管できるよう発注者が権限を持っておくことが望ましいです。 保守対応の範囲保守・運用フェーズで制作会社にどこまで対応してもらえるかを確認します。軽微なテキスト修正や定期的なバックアップ、セキュリティ更新などをどこまでサポートしてもらえるのか、費用は発生するのかなど契約範囲を明確にしましょう。 見積もり時に聞くべき具体的な質問例 制作会社から提案や見積もりを受け取った際に、疑問点や不安な点は積極的に質問して解消しましょう。以下は見積もり時に聞いておきたい質問例です。 「この見積もりには何が含まれていますか?」提示された費用に含まれる作業内容を具体的に確認しましょう。デザイン修正の回数制限や、画像素材・文章の用意など、どこまで対応してくれるのか把握しましょう。「追加費用が発生するのはどんな場合ですか?」想定外の費用が後から発生しないよう、どのようなケースで追加料金がかかるか事前に聞いておきます。機能追加や大幅な変更の費用目安も聞いておくと安心です。 提案力のある制作会社を見極めるには? 単に言われたものを作るだけでなく、目的達成のために積極的にアイデアを提案してくれるかどうかがポイントです。以下の点をチェックしましょう。ヒアリング力と課題分析こちらの事業内容や課題について深掘りし、表面的な要望だけでなく本質的な目的を理解しようとしてくれるかどうか。的確な質問をしてくる会社は、課題設定と解決策の提案力が高い傾向にあります。具体的な解決策の提示初回提案や見積もりの段階で、単に費用と納期の話だけでなく「どうすれば目標を達成できるか」という視点で具体的な施策を提案してくれるかをチェックしましょう。例えば、「問い合わせを増やすために◯◯の導線を設けましょう」といった具体性のある提案がある会社がおすすめです。成功事例の有無過去に提案によってクライアントの成果向上に貢献した事例を持つ会社は、それだけ提案力に自信を持っていると考えられます。気になる場合は打ち合わせで「提案による成功事例」を尋ねてみましょう。 失敗しないホームページ制作は「事前準備」と「信頼できるパートナー」がカギ ホームページ制作の失敗を防ぐために重要なのは、念入りな事前準備と信頼できるパートナー選びの二点に尽きます。最初にサイトの目的やターゲットを明確にし、社内で情報を整理・共有することでブレない軸を持ってプロジェクトを進めることができます。また、自社に合った実績豊富な制作会社を選び、互いに認識を合わせながら進行することで「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防げるでしょう。発注者自身も積極的に関与し、制作会社と信頼関係を築いて進めることでミスマッチを防げます。ホームページは公開後も改善を重ねてユーザーに価値を提供し続けることが重要です。最後に、本記事で紹介したポイントを踏まえて準備を進めれば、ホームページ制作での失敗リスクは大きく減らせます。焦らずに一つひとつ確認し、信頼できるパートナーと二人三脚で取り組んでいきましょう。そうすれば費用に見合った成果を上げるホームページが手に入り、ビジネスの発展に繋がるでしょう。事例を見る