ホームページ制作の流れは?初心者にもわかりやすく解説

ホームページを作りたいけれど、「何から始めればいいのだろう?」「専門的な知識がない自分でもできるのか不安…」と感じていませんか。WebやITに詳しくない初心者の方にとって、ホームページ制作の全体像が見えないままでは、一歩を踏み出すのに勇気が要ります。また、いざ作業を始めても流れを理解していないと、途中で手戻りが発生したり、思わぬ時間や費用がかかってしまうこともあります。そこで本記事では、ホームページ制作の流れをステップごとにわかりやすく解説します。初めての方でも安心して取り組めるよう、不安や悩みに寄り添いながら進めていきます。

ホームページ制作の全体像を把握しよう

ホームページ制作では最初に全体の流れを俯瞰することで、各段階で何をすべきかが明確になり、効率よく進められます。まずはホームページ制作のプロセスをどのようなステップに分解できるのか見ていきましょう。

制作プロセスを6つのステップに分解

ホームページ制作のプロセスは、以下の6つのステップに分けられます。目的・ターゲット設定サイトを作る目的を明確にし、誰に向けたサイトにするかターゲット(ペルソナ)を定めます。サイト構成・デザインの設計サイトマップやワイヤーフレームを作成し、ページ構成やデザインの方向性を決めます。ドメイン・サーバーの準備サイトのURLとなるドメインを取得し、ホームページを公開するためのサーバー(レンタルサーバーなど)を用意します。コーディング(実装)HTML・CSS・JavaScriptなどを使ってページをコーディングし、必要に応じてCMS(例:WordPress)の導入・カスタマイズで効率化します。テスト・修正公開前に動作確認やデバッグを行い、不具合の修正や表示崩れの対応、セキュリティチェックなどを実施します。公開・運用サイトをインターネット上に公開し、その後の運用・更新や保守管理まで継続して行います。

以上がホームページ制作の流れです。ではステップ1から順に見ていきましょう。

ステップ1|目的・ターゲット設定

最初のステップでは、「なぜそのホームページを作るのか」という目的と、「誰に向けて情報を発信するのか」というターゲットを明確にします。この段階をしっかり固めておくことで、後のデザインやコンテンツ制作の指針がぶれずに済み、効果的なサイト制作につながります。

目的とゴールを明確化する

ホームページを制作する前に、まず目的とゴールを明確にしましょう。目的とは「ホームページを通じて何を達成したいか」という根本的な動機です。例えば、「自社の商品やサービスの認知度を高めたい」「問い合わせを増やしたい」などが目的として挙げられます。目的が定まったら、次に具体的なゴール(成果指標)を設定します。ゴールとは目的を達成するための具体的な目標値です。例えば、「月々の問い合わせ件数を〇件に増やす」といったように測定可能な目標を設定してみてください。ゴールを決めておけば、ホームページ公開後に効果を測定し、目的が達成できているか確認できます。

目的とゴールが明確になれば、サイトの構成やデザインもそれに合わせて考えやすくなります。例えば問い合わせ獲得が目的なら、問い合わせフォームへの導線(ボタンやリンク)を目立つ位置に配置するなど、サイト設計に反映させるべきポイントが見えてきます。逆に、これらがあやふやなままだと見た目は良くても肝心の成果に結びつかないサイトになりかねません。

ターゲットの具体化

目的とゴールを決めたら、次にターゲットとなるユーザーをイメージします。誰に見てもらいたいホームページなのかを明確にすることで、デザインやコンテンツの方向性が定まり、メッセージが伝わりやすいサイトを作ることができます。ターゲットを具体化する際は、想定するユーザー像を具体的な人物像に落とし込み、年齢やニーズ、利用シーンを考えてみましょう。ターゲット像を明確にすることで、その人に響くコンテンツやデザインが見えてきて、サイトの訴求力が高まります。目的とターゲットの設定は、ホームページ制作の土台となる重要な作業です。ここまでが固まったら、次のステップであるサイト構成・デザインの設計に進みましょう。

ステップ2|サイト構成・デザインの設計

ステップ1で決めた目的とターゲットを踏まえて、次はホームページの構成とデザインを具体化していきます。ここでは、サイト全体の構造となるサイトマップを設計し、ページごとのレイアウトとなるワイヤーフレームの作成します。さらに、その構成をもとに視覚的なデザインカンプを作成し、ユーザーにとって見やすく操作しやすい体験を提供するUI/UXを固めます。しっかりと設計を行うことで、この後のコーディング工程がスムーズになり、ユーザーにとって使いやすいサイトに仕上がります。

サイトマップとワイヤーフレームの作成

まずサイト全体のサイトマップ(ページ構成図)を作成します。サイトマップとはサイト内の各ページの階層構造を示す図です。トップページから下層ページへの関係を図にすることで、必要なページを洗い出しコンテンツを整理できます。サイトマップを作る際は、ユーザーが情報にたどり着きやすい導線設計を意識しましょう。重要な情報にはできるだけ少ないクリックでアクセスできるようにし、関連する内容同士はカテゴリーでまとめます。

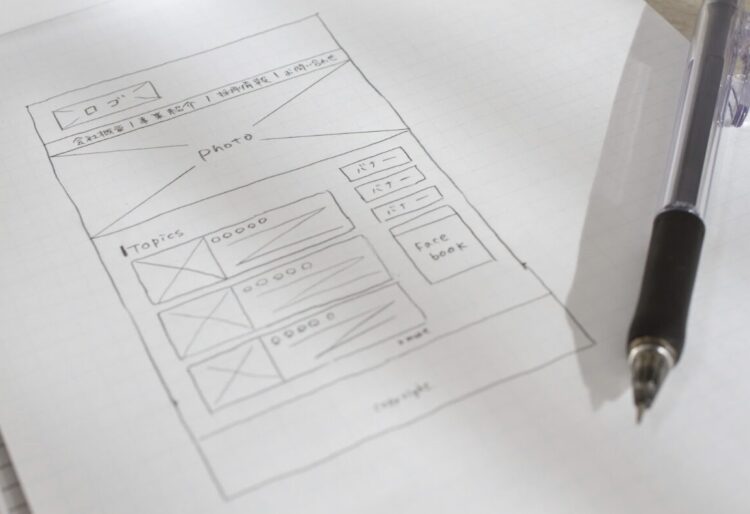

次に各ページのレイアウトを決めるワイヤーフレームを作成します。ワイヤーフレームとは、ページ内の要素配置を示す設計図で、色や画像などの装飾を加える前の骨組みにあたります。ヘッダーやメニューの位置、本文エリアの配置、ボタンや画像の枠などを簡潔に描いたもので、手書きのラフスケッチや専用ツールで制作します。

ワイヤーフレームでは、ページ内の情報の優先順位やUIの使いやすさをこの段階で検証します。どの位置に何を配置すればユーザーにとって見やすく操作しやすいか、ユーザーの導線を具体的に検討しましょう。例えば重要なメッセージやCTAボタンはページ上部に配置する、問い合わせ先情報は全ページのフッターに入れる、といったようにターゲットユーザーの行動を想定しながらレイアウトを決めます。ワイヤーフレームで設計しておけば、後のデザインカンプ作成や実装段階で大幅な手戻りを防ぐことができます。

デザインカンプの作成

サイトマップとワイヤーフレームで構成の骨子が固まったら、次にデザインカンプの作成に進みます。デザインカンプとは、ワイヤーフレームに沿って実際のデザインを当てはめた完成見本のようなものです。色使い、フォント、画像、余白の取り方など、サイトの見た目に関わる要素をすべて盛り込んだページデザイン案を画像データとして作成します。トップページや主要な下層ページについてデザインカンプを用意し、この段階で関係者からフィードバックをもらって修正しておきます。デザインをここでしっかり固めておけば、後々のコーディング工程で大きな修正をする必要がなくなります。

デザインカンプでは、見た目の美しさだけでなくUI/UXに配慮したデザインになっているかを確認しましょう。文字は読みやすいサイズか、ボタンは押しやすい大きさか、配色はターゲット層の好みに合っているか、といった点をチェックします。また、スマホやタブレットなど様々な端末で閲覧されることを想定し、レスポンシブ対応(画面サイズに応じたレイアウト調整)も欠かせません。

ステップ3|ドメイン・サーバーの準備

サイトの構成とデザインの計画が整ったら、ホームページを公開するための環境を準備しましょう。具体的には、サイトのドメイン(インターネット上の住所となるURL)を取得し、サーバー(ホームページのデータを置いて公開するためのコンピューター)の契約・設定を行います。ドメインとサーバーはホームページ公開の土台となるものなので、それぞれ選び方のポイントを押さえておくことが大切です。

ドメイン取得のポイント

ドメインとは、ホームページのURL(例:https://〇〇〇.com)のうち固有の名前の部分です。インターネット上でサイトを識別する「住所」にあたります。ドメインを決める際は、サイト名やブランド名に近い短く覚えやすい文字列にしましょう。トップレベルドメイン(.comや.jpなど)はターゲットや事業形態に合わせて選択します。取得・更新時の費用も事前に確認し、他社の商標や有名サイトと紛らわしい名称は避けるべきです。

サーバー選定の基準

ドメインの取得が済んだら、次にホームページ公開に欠かせないサーバーを選定します。サーバーとはホームページのデータをインターネット上で公開するために保管しておくコンピュータで、一般的にはレンタルサーバーなどのホスティングサービスを利用します。レンタルサーバーを選ぶ際は、サイト規模に見合った性能(処理速度や容量)と安定性(稼働率)を持つサービスを選びます。

また、インターネット上でやり取りするデータを暗号化して安全に送受信する仕組みとなる独自SSLの無料提供や自動バックアップ、WordPress簡単インストールなどの機能、トラブル時のサポート対応も重要です。初心者には実績があり信頼できる共用レンタルサーバーがおすすめです。料金プランも含めて総合的に比較し、自分のサイトに適したサーバーを契約しましょう。

ドメインを取得し、サーバーの契約・設定ができたら、公開環境の準備は完了です。いよいよ次のステップでホームページ本体の制作(コーディング)に取り掛かります。

ステップ4|コーディング(実装)

設計と環境準備が整ったら、ホームページのデザインを実際のWebページとして構築していきます。これがコーディング(実装)のステップです。ホームページは通常HTML(ページ構造)・CSS(デザイン)・JavaScript(動き)の3つの言語で構築します。これらを組み合わせ、デザインカンプどおりに各ページを作成していきます。しかし、初心者の方がすべてを一からコーディングするのはハードルが高いかもしれません。そのため、多くのケースではCMS(コンテンツ管理システム)を導入し、必要に応じてカスタマイズする方法が採られます。次に、CMSを使ったサイト構築について解説します。

CMS(WordPressなど)の導入とカスタマイズ

コードを一から書く代わりにCMS(Content Management System)を導入する方法もあります。CMSを使えば専門知識がなくてもページの作成・更新が簡単に行えます。中でもWordPress(ワードプレス)は最も普及しており、レンタルサーバーの簡単インストール機能でセットアップできます。

デザインは多数のテーマ(テンプレート)から選んで適用でき、プラグイン(拡張機能)を追加すれば問い合わせフォームやSEO対策など様々な機能をコード不要で実装可能です。CMSを導入するとサイト公開後の更新が格段にしやすくなるため、頻繁に情報を発信する場合は初めからCMSを採用するのがおすすめです。

以上でサイト本体の構築は完了です。次のステップでは、公開前にサイトをチェックするテスト・修正の工程に進みましょう。

ステップ5|テスト・修正

ホームページの実装がひととおり完了したら、公開前にテストを行い、不具合や改善点を洗い出して修正します。この工程では、作成したWebサイトが設計どおりに動作するか、ユーザーにとって使いにくい点はないか、セキュリティ上の問題はないか、といった観点で細かくチェックしましょう。テストを怠ると、公開後にユーザーから指摘を受けたり、不具合によって信用を失ったりする可能性があるため、時間を確保して念入りに行うことが重要です。

デバッグ・ブラウザチェック

まず、サイト全体のデバッグとブラウザチェックを実施します。完成した全ページを実際に表示し、リンク切れや表示の崩れがないかを確認しましょう。主要なブラウザ(Google Chrome、Safari、Firefox、Microsoft Edgeなど)やスマートフォンでもレイアウトや機能をチェックし、動作に不具合がないかテストします。また、問い合わせフォームなど送信機能が正しく動作するかも試し、問題があれば修正してください。ページの表示速度もあわせて確認し、画像ファイルを圧縮する・不要なスクリプトを削除するなど必要な最適化を行います。

動作確認・セキュリティ強化

次に、ユーザー目線でサイト全体の動作確認を行います。想定される一連の操作(商品検索~カート投入~購入完了まで、問い合わせフォーム入力~送信まで等)がスムーズにできるか、一通り試してみましょう。途中で使いにくい箇所や分かりにくい箇所があれば事前に改善します。また、セキュリティ対策も忘れずに実施します。CMSの管理画面には推測されにくい強力なパスワードを設定し、ソフトウェアやプラグインは最新バージョンにアップデートしておきます。サイト全体をSSL化(HTTPS対応)して通信を暗号化し、ユーザーに安心感を与えましょう。テスト用の不要なアカウントやプラグインが残っていれば公開前に削除し、万が一に備えてサイトデータのバックアップも取得しておきます。

ここまで確認・修正ができたら、ホームページを公開する準備は万全です。最後のステップでいよいよサイトを公開し、運用に移ります。

ステップ6|公開・運用

いよいよホームページをインターネット上に公開する段階です。公開前に最終チェックを行って万全の状態でリリースし、その後は継続的な運用・更新によってホームページの効果を最大化しましょう。

ホームページ公開時の最終チェックリスト

ホームページ公開直前に、以下の最終チェックリストを確認してください。

・ドメイン・SSL設定独自ドメインが正しくサーバーに紐付いているか確認し、サイト全体がHTTPSで表示されることをチェックする。・ページ表示の最終確認本番環境で全ページを開き、誤字脱字やリンク切れ、ダミーの仮画像・テキストが残っていないか確認する。・SEOの基本設定ページごとのタイトルやメタディスクリプションが適切か、サイトマップXMLの用意とGoogle Search Consoleへの登録など基本的なSEO設定を完了させる。・フォーム送信テストお問い合わせフォームなどが本番環境で正常に動作し、ユーザーにも担当者にもメールが届くことを確認する。・必要な法令表記の確認プライバシーポリシーや特定商取引法に基づく表記など、必要な情報がページに掲載されているかチェックする。

最終チェックが済めば準備完了です。設定したドメインのURLにアクセスし、サイトが問題なく表示できることを確認してホームページを公開しましょう。

運用・更新のポイント

ホームページは公開して終わりではなく、その後の運用・更新こそが重要です。作りっぱなしで情報が古いままだったり、放置されて機能しなくなったりすると、せっかくのホームページも効果を発揮できません。公開後も定期的に内容を見直し、改善を重ねていきましょう。定期的なコンテンツ更新サイトの情報を新鮮に保つよう心がけます。ニュースやブログ記事を継続的に追加し、ユーザーに常に新しい情報を提供しましょう。情報が古いままだとユーザーからの評価が下がってしまうリスクがあります。アクセス解析と改善アクセス解析でユーザーの行動を把握し、ページの閲覧状況や離脱率などのデータをサイト改善に活かします。よく読まれているページにはお問い合わせへの導線を追加する、直帰率の高いページの内容を見直す、といった施策で効果向上を図りましょう。セキュリティと保守公開後もCMSやプラグインのアップデートを怠らず、常に最新の状態に保ちます。定期的にバックアップを取得し、不審な動作やエラーがないかサーバーの状況をチェックしましょう。万が一トラブルが起きても迅速に復旧できるよう、管理体制を整えておくことも大切です。

以上のように、ホームページは公開後の運用次第でその価値が大きく変わります。手間はかかりますが、ユーザーに有益な情報を発信し続け、技術面でも健全に保つことで、長期的に見てビジネスや目的達成に貢献するWebサイトへと成長させていきましょう。

ホームページは「制作して終わり」ではない

ここまで、ホームページ制作の一連の流れを6つのステップで説明してきました。目的設定から始まり、構成設計、デザイン制作、実装、テスト、公開・運用というプロセスを順に踏むことで、抜け漏れなくスムーズにサイトを作り上げることができます。

初めて取り組む際は覚えることも多く、不安に感じるかもしれませんが、本記事で紹介した手順に沿って進めれば大丈夫です。事前に全体の流れを理解して計画を立てておけば、「次に何をすればいいか」が明確になるため安心して作業を進められるでしょう。

ホームページは制作して終わりではなく、その後の運用や改善によって価値が高まっていくものです。今回ご紹介したプロセスやポイントを参考に、ぜひ自社や自身のホームページ制作に役立ててみてください。初心者の方でも流れを押さえて一歩ずつ取り組めば、納得のいくホームページを作り上げることができるはずです。

事例を見る